北大简《老子》辨伪

作者:邢文

2016年08月09日 来源:光明日报

编者按

邢文先生的这篇文章,从形制、书法诸方面论证北大简《老子》之伪。本刊于“国学争鸣”栏目刊出此文,意在欢迎读者关注的同时,期待北大简《老子》的整理者以及研究者对邢文的质疑作出回应,就相关问题开展讨论。我们相信,正常的学术争鸣,对于学术健康发展是有益的。这也是本刊一贯的态度。

四年前,我在《浙大藏简辨伪》上篇(2012年5月28日《光明日报》国学版)谈到,“有高校藏简本道家经典,字体前后不一,内容伪迹明显,从篇题到简文,在在可疑”;又于下篇(2012年6月4日《光明日报》国学版)建议,对于此类真伪存有争议的竹简,应考虑“不是以真简而是以问题简的形式公布,供学界讨论借鉴”。多年过去,这一道家经典——北京大学藏所谓西汉竹简本《老子》(以下简称“北大《老子》”)的种种伪迹,始终不能得到正常讨论。

2013年2月,北京大学出土文献研究所编《北京大学藏西汉竹书[贰]》(即北大《老子》卷,本文所注均为此书页码),由上海古籍出版社正式出版发行。首发式上,北大《老子》不仅被称作“迄今保存最为完整的简帛《老子》古本”,而且被誉作“完整而精善的《老子》古本”,为《老子》研究“提供了宝贵资料”(见《光明日报》2013年2月25日第7版等)。2013年4月,第四批《国家珍贵古籍名录》公布,北大《老子》赫然名列其中。同年10月,北京大学主办“简帛《老子》与道家思想”国际研讨会,邀集海内外部分知名学者,研讨北大《老子》的学术价值。12月,《道家文化研究》(第27辑)编辑出版北大《老子》研究专栏。至此,北大《老子》作为真实可信的珍贵善本古籍,得到了有关部门与学界名流的权威背书,而北大《老子》的真伪问题,似乎根本不曾存在。

“学术乃天下之公器”,一个负责任的学术界,不能不正视北大《老子》的真伪问题。在已经公布的北大《老子》材料中,有确凿证据表明:北大《老子》不仅是今人伪造、书法拙劣的汉简赝品,而且整理者在整理、发表材料的过程中,对整理时发现的伪简特征,有意识地作有技术调整,蓄意误导读者,涉嫌二次作伪。今举数例,试以技术书法学与文字学的方法,证北大《老子》之伪,请大家批判。

一、竹简形制辨伪

较之思想史与文献学的方法,技术书法学与文字学的分析,似有更强的客观性与可验证性。以技术书法学的方法,先对简帛书法载体作形制分析与数字人文处理,复原伪简制作过程中留下的技术破绽,可证北大《老子》简背划痕为伪。

⒈简背划痕之伪

2010年初,有学者整理竹简时再度发现简背划痕,提出讨论,引起学界关注。此后,简背划痕问题屡为海内外论文论著所探讨,并在很多情况下被视作真简的判定标志。然而,北大《老子》的简背划痕,却是证明北大《老子》为伪简的力证。

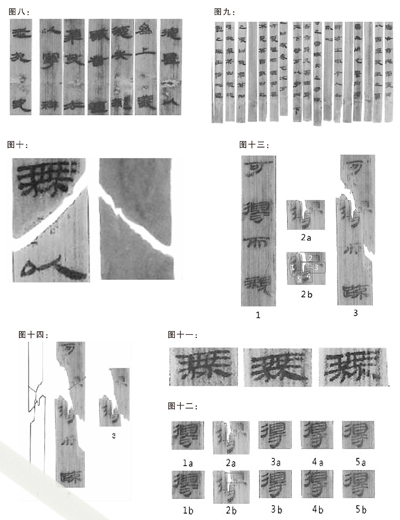

据整理者介绍,北大《老子》约有竹简223枚,目前存有210枚(第121页)。北大《老子》简背多刻有一道划痕,19枚简简背有两道划痕,2枚竹简(简84、简187)简背没有划痕,划痕线图均已刊出(第111-117页)。整理者称这些划痕有两个特点:一、“相邻竹简背面的划痕大多能够前后衔接,形成一条条完整的‘划线’”;二、“刻划是发生在编联之前”,“也就是说,制简工匠先在截成适宜长度的竹筒上划出螺旋状的划线,然后再将竹筒劈破,制成一枚枚竹简”(第228页)。在整理者公布的拼复图中(如图一、图二),简背划痕的这两个特点清楚可见:划痕前后相接,形成完整的“划线”;竹简长度一致,是形制规范的古代竹书。

但是,图一、图二的复原,与整理者的说明并不吻合:北大《老子》的简背划痕,事实上不能完全拼接。将图二上部的简背划痕放大为图三可以看见,大部分竹简简背划痕上下错位,彼此斜度不一,不“能够前后衔接”形成完整的划线。如取图二或图三中部相邻的第182、183两简,将其简背划痕按原有斜度上下延伸,可见这两枚相邻竹简简背划痕的延长线,在图三中形成两根相交的斜线——既不是整理者声称的与其他划痕“前后衔接”的“完整的”划线,也不是两根斜度相同或相近的斜线。

类似的例子在北大《老子》中比比皆是。如图四所示第86至92简(第113页),简86背面划痕的延长线,与“前后相接”的简87至89的简背划痕延长线,斜度迥异,不能用整理者的任何一说予以解释,决非“制简工匠先在截成适宜长度的竹筒上”一刀划出的结果(如图五所示),完全可能是作伪者试图伪造“前后衔接”的完整划痕未果,而留下的破绽。

⒉竹简长度之伪

简牍的长度,古书虽记有定制,但与考古所出实物并不相合。虽然如此,简牍的修治、编联,从简牍长短到契口位置等,仍有基本的形制规范。传抄《老子》要籍之前,把竹简修治整齐,约如图一、图二所示,属于起码的准备工作;简牍竹书,倘如图六、图七所见,简长高低参差,不会是古人所为。

然而,图六、图七正是北大《老子》竹书形制的真相。依据整理者公布的北大《老子》上经第二组(第111页)与第三、四组(第112页)的材料,按整理者的简背划痕作技术书法学复原,北大《老子》的编联原貌,即如图六、七所示。显而易见,如果北大《老子》的简背划痕不是伪刻,图六中的简32(即右起第三枚简)、图七中的简52、53(左起第五、六枚简),竹简高度均与邻简悬殊,决非古简之制。

这就是说,如果北大《老子》竹书为真,则其简背划痕必为伪刻;如果北大《老子》简背划痕为真,则其竹书必为赝制。其实这里不存在悖论:由下举证据可见,北大《老子》从竹书至划痕,皆为伪作。

如此基本的伪简特征,为什么学界视而不见?原来,整理者公布材料时略施小技,从图七简53处把竹简分组,使每组竹简拼复后的简长看起来相同(第111—117页)。一部北大《老子》被分作14组,每组简数少则6枚,多则18枚,按需分配,掩盖了竹简长度的伪简特征。

⒊“先写后编”之伪

北大《老子》简背划痕之伪,也为整理者主张的“先写后编”之说所确认。

北大《老子》是在竹简编联成册之后再抄写,还是在抄写之后才编联成册?这是与其真伪之辨密切相关的问题。整理者介绍,北大《老子》“简背划线非常连贯,说明在划线形成之后,简序基本没有扰乱”,因此,北大《老子》“先写后编的可能性更大,但不能完全排除先编后写的可能”(第234页)。既然不能排除“先编后写”的可能,为什么要主张“先写后编的可能性更大”?理由很简单,因为如果北大《老子》是先编后写的话,整理者就无法解释简84、简187简背没有划痕的现象。

在图一、图二中,可以看见简84(图一右起第三简)、简187(图二右起第二简)的简背没有划痕。如整理者所说,北大《老子》是“制简工匠先在截成适宜长度的竹筒上划出螺旋状的划线,然后再将竹筒劈破”制成竹简。假如北大《老子》是“先编后写”,竹简散失的可能不大,那么,每一根竹简简背都应有划痕,为什么有的竹简会没有?所以,整理者强调北大《老子》“先写后编的可能性更大”,这样就可用“抄写时原在该位置的竹简因写错而被废弃,替换上一枚背面无划痕的竹简”(第233页),来解释为什么有的简没有划痕。

然而,此说并不可信。

北大《老子》有简两百余枚,如果“先写后编”,未经编联的竹简在修治、储存、运输、写简等任何环节,都不容散乱,“制简、书写、编联三个环节必须衔接非常紧密,最好在同一地点完成”(第234页)。否则,数百枚简一旦散乱,依简背细微划痕恢复原序,实难想象。从整理者所说的制筒、刻痕到剖竹、排序,并按划痕之序汗青、修治、储存、运输,直至抵达装卸、存贮备用等,这一系列的处理、搬运过程,数百枚竹简既不能编联,也不容散乱,而且在取简备用及抄简前后,也是既要按简背划痕之序抄写,又要按既定简序排放,最后再编联成册。这一复杂、烦琐而又随时具有竹简散乱风险的过程,不论在现实中是否可行,都可用一个简单的方法回避,并仍能达到保持既定简序的目的,那就是“先编后写”。

北大《老子》是“先编后写”而成,本无疑问。通观全篇,所有简文都避开编绳位置,是先编后写的常识性特征,如图八所截简1至简7(第3页)编绳部位所示。在图九底部居中,北大《老子》第154简简末的“下”字,精确避开下编绳位置,违例书于下编绳之外(第22-23页),是先编后写的明证。

北大《老子》先编后写,真相一目了然,整理者却视若无睹,为证明简背划痕的可信,力主“先写后编的可能性更大”,实属蓄意误导。

二、竹简书法辨伪

与简帛书法载体相似,笔墨形象与笔墨技法属于客观性证据。技术书法学对书法墨迹笔墨形象与用笔、用墨过程的模拟与复原,成为北大《老子》伪简的铁证。

⒈书于残简之伪

北大《老子》简背划痕的伪刻,也为北大《老子》的证伪提供了线索与证据。

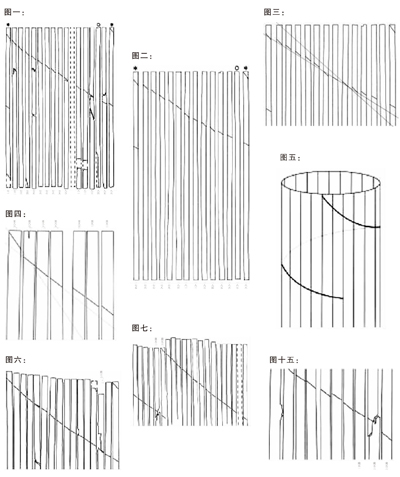

图十是北大《老子》简2第二道简背划痕位置的正、反两面(第32页)。竹简沿划痕残断。简2正面断缘上下,分别书有“無”“以”二字。就结体而言,“以”字左右撑足,右磔雁尾,是汉隶的正常形态;但“無”字的结体,明显有异:虽然简有半残,但“無”字笔画几乎完整无缺,全字字形沿着竹简的断缘,呈弧形向上倾斜,避让断简的残边;“無”字右半字形,几乎挤压成三角形;“無”字的底部笔画也明显地偏向残简的左半,试图通过避让右侧的残断,写出完整的字形。比较图十一所列邻简简1的三个“無”字(第32页),可见每字均字形扁方,左右撑足,笔画舒展而无拥挤避让之意,与简2“無”字风貌迥异。

通过技术模拟图十“無”字的笔锋轨迹与用笔过程,可知抄手书写“無”字时,笔杆左倾,下意识地回避简右的残断,故字形有避让拥挤之态;而书写“以”字之时,束缚消失,笔杆左右开摆,字形左右开张,末笔雁尾极富抒情意味。这是书于竹简残断之后的技术特征。

图十简2沿划痕残断,也见作伪的痕迹:简2简背的此道划痕,与简1简背的划痕不能相接,在简3等简简背没有延续(第111页),不合情理;简2的此处残断,断茬之迹,多见圆浑,正反两面不能自然相接,似非未经处理的物理性自然折断。简2“無”字,书于竹简残断之后,结体、笔墨规避断痕,足证伪赝。

⒉拼复残字之伪

北大《老子》简52有5个“得”字,在图十二中依次录作1a至5a(第49页)。简52断作上下两截,残断部位恰为第二个“得”字,见图十二2a、2b及图十三2a、3(第49页)。不难看出,这一残简拼缀而成的“得”字,与同简其他4个“得”字,字形有着明显的异样。

从传统书法的笔墨与结体来看,残简拼缀的“得”字至少在5个方面与该简其他4个“得”字不同。

若把残简拼缀的“得”字图十二2a或图十三2a,用红框、白字分作图十三2b所示的5个部分,与图十二或图十三1中的其他“得”字相比较,可见图十三2b框1所示双人旁笔画的左端,即前两笔的平笔出锋、末笔的左波挑笔,都未完成;框4的竖弯左波,末端戛然而止,未见挑出,进而致有框5的空白区域。尤为反常的是框2位置的“目”与框3位置的右行长磔:框2之“目”过于扁长——试比较图十二1b与3b、4b、5b中红色竖线标注的竖弯笔画之竖与“目”框的位置关系,在正常隶书的此类结体中,竖划部分常居于偏右的位置,以便与竖弯左行的波挑相平衡;而图十二2b的竖划,却居于扁长“目”框的正中,不仅不合汉隶“得”字通行的结体,右下部也出现结体上没有理据的大片空白,而且全字字形也偏离了“得”字的常态,导致不应有的辨识困惑。此外,“目”下框3的右行笔画,收笔不但未按常例出锋,而且见有奇异的用水渲染之迹。这些有悖常态的笔墨技法与结体特征,正是作伪者失败的书法作伪所留下的破绽。

不仅如此,根据整理者公布的材料,运用技术书法学的复原方法,我们发现简52残断之处的“得”字,并不能被拼缀复原为图十三2a,而是应该拼复为图十四3。也就是说,简52残断处的“得”字在笔墨、结体方面的种种问题,既是作伪者在残简上伪书没有成功所致,也是整理者改变正常的拼缀结果所成。正常的拼缀结果,复原的是一个不成“得”字的图十四3;整理者为了使之接近作伪者试图伪书的“得”字,不惜对伪简材料进行了“二次作伪”。

⒊“二次作伪”之伪

在北大《老子》的简52上,整理者拼复的图十三3“可得而疏”,上接图十三1“可得而亲”(第49页),其大部分字形、书体、字距、章法等在拼复结果中彼此协调,上下呼应,似乎是出于一手、书于同时、见于同简的墨迹。但是,技术书法学分析显示,图十三3实为对简52合理拼复结果的改篡,是对伪简材料的再度作伪。简52残断处的合理拼复结果,当如图十四2所示。

需要说明,图十四2不是技术书法学的数字人文技术所拼复的结果,而是对整理者拼复过程某些环节的复原。也就是说,图十四2实为整理者拼接、缀合的结果,但为整理者所隐匿,整理者发表的是篡改后的拼复结果,即图十三3;图十四2对之加以还原,并昭之于众。

这一技术书法复原的依据,是图十四1所示整理者对简52的拼复图(第112页)。图十四1中,简52断作上下两截,上半截残简上的斜线,是简背划痕,对应于图十四2中的红色斜线。图十四2、图十四1分别示意简52残断部分拼缀后的正、反两面,两者互为镜像。

很清楚,整理者拼复的图十四1的线图,与他们所发表的图十三3的拼复结果,相距甚远;由图十四1、2的镜像可知,图十四1的拼复方案所对应的,正是图十四2的拼复结果。这一点,可由简52残简简背伪刻的划痕、非同简残断的残损状态以及图十四1、2的镜像所确认。值得注意的是,正是简52残简简背的划痕,确认了北大《老子》简背划痕实为伪刻的真相。

在《北京大学藏西汉竹书[贰]》所附活页中,整理者发表了支持其图十三3拼复结果的线图,相关部分可截作图十五。其中,一个细节出人意料:简52下半截残简没有简背划痕。

图十五中,简52下半截残简没有划痕,是证明北大《老子》为伪的铁证。

如果图十五的拼复是合理的,简52上半截残简有划痕的左半,下半截残简却没有划痕的右半,那么,制简过程中,划痕如何从若干邻简开始,划过简52的左半,跳过简52的右半,继续刻划到简53之上?这种形式的划痕,既不合理,也不现实,只能证明北大《老子》简背划痕为伪刻无疑。

如果图十四1的拼复是合理的,简52的上半截残简有划痕,下半截竹简正好是从划痕位置残断,那么,北大《老子》的简背划痕似乎可以被完美拼复(参见图七),这应该是整理者在第112页公布图十四1拼复方案的原因。但是,这种近乎完美的简背划痕的拼复,对应的却是图十四2“得”字不成其为“得”字的拼复结果,足证简文书法的伪赝。

可见,从简背划痕到简文书法,北大《老子》之伪,已有环环相扣的铁证。整理者曾有图十四1的拼复方案,明知图十四2的拼复结果,却隐匿材料,伪上作伪,炮制图十三3的拼复方案以误导学界,公然挑战学术道德与学术规范的底线。

(作者感谢2016年7月29日纽约“北大《老子》辨伪:技术书法学的视角”专题研讨会与会者提出的宝贵意见)