唐五代的衣食住行

作者:黄正建

2015年10月22日 来源:光明日报

衣食住行与日常生活史

传统的历史研究,以政治史为主,但20世纪20年代以后,社会史的研究开始兴起。特别是20世纪60年代以来,出现了世界范围的社会史研究热潮。在这种社会史研究热潮中,生活史的研究占有重要地位,而衣食住行则是社会史研究中必不可少的部分。比如法国年鉴学派的代表人物布罗代尔在其所著《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》中,认为资本主义不是一朝一夕出现的,其基础存在于人们的日常物质生活中。因此该书的第一卷就叫作《日常生活的结构》。布罗代尔在其中详细研究了粮食作物、饮食、住宅、服装等问题。虽然他主要是从经济角度硏究资本主义为何产生,严格说还属于社会经济史范畴,不是有意识地硏究社会生活乃至日常生活,但其对日常生活的重视则开了日常生活史研究的先河。

到二十世纪七八十年代,日常生活史在世界范围内逐渐形成热潮,到1997年,“日常生活史学”在西方当代史学史专著《20世纪的历史学》一书中有了专章介绍。日常生活史于是从理论到方法到实践,名副其实地成了一个日益重要的史学流派。自觉硏究日常生活史的著作可举德国学者汉斯-维尔纳·格茨写的《欧洲中世纪生活》。该书真正从日常生活史的角度研究日常生活,涉及日常生活史研究的方法、目的等,其结构则按空间(如农庄、教会、宫廷)、人(如农民、骑士)来布局。日常生活史学派改变了历史研究的观念。该学派认为,不只是少数从事政治的人具有历史价值,所有的人都具有历史价值。应该关注大众的生活历史,而不只是大人物、大事件,以及上层政治的历史。日常生活史研究可以给传统历史研究注入“人性化”意义,是对传统历史研究的重要补充。

中国的日常生活史研究起步并不晚,但一直没有形成自己独特的风格或学派。学者们还缺乏自觉地从日常生活史的立场、角度来研究历史上的日常生活,这是今后应该努力的一个方向。

日常生活的主要内容是衣食住行。为什么要研究衣食住行?它在历史中的重要性何在?首先,衣食住行是人类生存的基础,因此也就是人类历史活动的基础,当然也是人类日常生活的基础。不知道一个时代人们生活状况,就统治者来说,甚至无法制定任何一项社会或经济政策。例如唐代君臣讨论经济政策,其议论的根据就是日常生活特别是衣食住行的消费:全国大致有6300万人,人平均一天食米2升,一天就是126万石,一年就是45360万石,衣服消费要加倍,婚丧消费再加倍,还要存三年的粮以备灾荒。等等。由此可知,“衣食”是当时消费的基础,据此计算,才能制定相应的经济乃至社会政策。

其次,衣食住行的重要性还在于社会的观念、礼俗等,均与衣食住行有着深深的联系。《新唐书》编者就认为,要想让民众遵守礼教,就要重视平时的“居处、动作、衣服、饮食”,因为一切“孝慈、友悌、中信、仁义”,都存在于这些衣食住行之中。

最后,研究衣食住行还可以更深刻地理解社会的发展和变化。日本的历史教科书,把第一家牛奶店的开设,以及民众开始吃牛肉,都看作是日本近代化的标志之一,而当20世纪80年代初中国领导人身着西服出现在正式场合时,谁不认为这标志着中国已经全面向世界开放了呢?牛奶店和西服在这里已不单纯是饮食和服饰,它已经是社会变革的一个象征了。其他如民族的融合、文化的交流等,其最深厚的基础也正存在于社会的衣食住行生活之中。由此都可见研究衣食住行的重要性所在。

敦煌资料与衣食住行

我们知道,研究古代特别是上古中古的衣食住行,史料缺乏是一个重要障碍。对研究衣食住行而言,最好的史料应该具有原始、系统和形象的性质。现存文献资料,很多是后代人编撰的,而后代人常常用他们所处时代的词汇来描述和解释前代事物。即使是当时人写的书,在经过千百年的传抄翻刻后,也往往与最初的面貌有所不同。但是敦煌资料,无论壁画还是文书,都是当时人写和画、并且原样保存到今天的,这就为我们正确理解当时衣食住行的制度提供了可靠资料。此外,现存文献有关衣食住行的记载又隐藏在大量对制度、事件等的记述中,非常零碎,往往年代不清,但是敦煌资料特别是其中的壁画资料却自成系统,这为我们正确理解当时衣食住行的变化提供了可靠资料。最后,现存文献对衣食住行的记载没有图像说明,以至读后不能产生感性印象,歧义、纠纷往往由此而生,但是敦煌资料例如塑像、壁画等却清楚明白、完全直观,这就为我们正确理解当时衣食住行中事物的形象提供了可靠资料。所以,敦煌资料以其相对较强的原始性、系统性和形象性为唐五代衣食住行的研究提供了一大批宝贵的资料。这实在是隋唐五代衣食住行史研究者的幸运。

这里所说的敦煌资料主要包括敦煌壁画和敦煌文书两项。所谓“敦煌壁画”,指存在于敦煌石窟(主要是莫高窟)中的壁画,大约有5万多平方米,绘于窟顶、四壁,以及造像基座上。所谓“敦煌文书”,指20世纪初发现于莫高窟16窟藏经洞(现编为17窟)中的数万件文书(或称敦煌写本、敦煌遗书、敦煌文献、敦煌卷子),现主要收藏于伦敦英国图书馆、巴黎法国国家图书馆、俄国圣彼得堡俄罗斯科学院东方学研究所、中国国家图书馆。

在我们举例介绍敦煌资料与唐五代衣食住行关系之前先要说明一下唐五代的历史地位及特点。这种历史地位或特点总的来说有两点。第一,唐五代是中国古代历史上的一个重要过渡时期。传统的说法,是中国封建社会由前期向后期(现在又称为中国古代社会从前期向后期)的转变时期。日本学者称之为“唐宋变革期”。在这一时期,秦汉以来古代社会前期的各项制度都在走向成熟后渐渐趋于消亡,古代社会后期的种种制度又都开始萌芽。这种时代的变革性和过渡性也反映在衣食住行上。例如男子服饰从褒衣大袖到袍衫靴带、坐具从低坐具到高坐具、出行工具从“肩舆”到“轿子”,都完善成熟于这一时期。第二,唐代社会的兴盛繁荣和自信,带来了对外来文化的大胆吸收和融合消化,体现在衣食住行方面就是胡服、胡食的流行等。总之,这些时代特点都在当时的衣食住行中有着广泛的体现。

衣生活

敦煌壁画是研究唐五代服饰的宝库。从纵的方面说,初唐、盛唐、中唐、晚唐、五代的壁画都有,可以明确看出各时期服饰的不同以及发展轨迹。从横的方面看,壁画中不仅有皇帝、各级官员的服饰,也有士兵、商人、僧侣的服饰,甚至还有农民、纤夫、强盗的服饰;不仅有男子的服饰,还有女子服饰;不仅有汉族服饰,也有少数民族服饰以及外国人服饰。可谓林林总总,十分丰富。

唐五代又是不同民族文化不同地区文化的大交流大融合时期。比如唐代前期,妇女出行是否遮蔽,有一个演变过程。唐初,妇女出行要戴“羃”,全身遮蔽,到武则天时代,改戴帷帽,仅遮挡脸部,再到玄宗时,只戴胡帽,脸部完全不遮挡了。

那么,什么是“羃”呢?羃,是一种“发自戎夷”的装束,可将全身遮挡。有一个例子。唐朝初立,失败了的英雄李密投降唐朝。唐高祖想逼他叛乱然后借机除掉他。李密果然携王伯当反叛。他当时带领上千士兵,都化妆成妇女,戴羃,羃内藏刀,到县城后,变装持刀杀出,占领了县城。大家可以设想一下,上千妇女戴着羃在道路上行走,别人不仅不以为怪,而且不知是兵士,可见这种服饰的流行,以及遮蔽之严。帷帽又是什么呢?史籍上说帷帽是“拖裙到颈”,就是只遮挡到脖子。敦煌莫高窟217窟壁画“幻城喻品”中画有一位骑驴(或骡)的女子,有研究者认为她头上戴的就是“拖裙到颈”的帷帽。不过也有不同说法,即还有学者认为吐鲁番出土的唐代女骑俑戴的才是帷帽。无论如何,由于帷帽有着遮蔽风沙的作用,因此在西北地区可能比关内延续使用了更长的时间。

除壁画外,敦煌文书中也有研究服饰生活的珍贵资料。

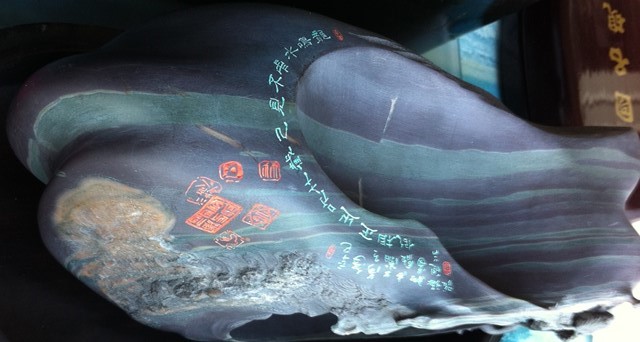

比如我们研究唐代财政,知道当时国家的财政支出中最大的有三项,即第一是军食、第二是军衣、第三是内外官月俸及诸色资课。但是军衣消费的情况到底如何?换句话说,如果不了解每一个士兵的军衣消费,怎能知道全部军队的军衣消费情况呢?但是一个士兵一年的军衣消费,在文献中没有记载。幸而在敦煌文书中保留有士兵军衣消费的原始记录。这就是《天宝九至十载张丰儿等春冬衣装簿》。

文书是唐政府发给士兵服装的记录。按照唐代制度,军衣一年两发,分别在二月和十月,称为“春冬衣”。这件文书以其原始记录的形式告诉我们一个士兵一年大致需要蜀衫一件、汗衫一件、裈一件、袴奴一件、半臂一件、袄子一件、绵袴一件、幞头鞋袜各二件、每两年发被袋一件。根据这一记录就可计算出每个士兵一年的消费量进而计算出唐朝军队的军衣消费量,对研究唐代国家财政、经济状况乃至政治形势都有极重要的意义。

文书中提到了一种服装叫作“袴奴”。关于“袴奴”,过去我们知道的很少,因为文献中只有极少的记载,因此以前谈唐代服饰的论著都不曾提到过它。但是从这件文书及其他文书中我们知道“袴奴”在当时当地使用的很普遍。那么,“袴奴”是什么?它是外来服装吗?为何流行又为何消失?研究者们就需要对这些问题进行进一步的研究了。根据我的硏究,袴奴是一种长裤,在裤脚处附有纽带供捆扎,可避免裤脚招风碍事,利于跑跳和旋转,所以多为舞者和军人穿用。而“袴奴”名称,可能是胡语和汉语的混合,因此袴奴可能是一种外来服饰,这种服饰继续东传,后来也传到了日本。

穿上袴奴,头上扎“抹额”,叫“奴(或帑)抹”,若再挎上刀剑,就成了唐代的军礼服,叫“櫜鞬”服。若刺史穿上櫜鞬服,就表示他有带兵的权力。节度使穿上櫜鞬服见宰相,就表示对宰相对朝廷的尊重和服从。过去我们不知有“袴奴”,于是也不明白史籍中的“帑抹”何意,也就不明白当唐中央平叛,将军李愬率军平淮西,攻入蔡州的第二天,宰相裴度至蔡州,李“愬具櫜鞬候(裴)度马首,(裴)度将避之”这句话的含义。仅从这一点看,敦煌资料对衣食住行的研究,乃至对唐代军服、军事礼仪、政治权力的研究,都具有极为重要的价值。

食生活

敦煌壁画中有关唐五代饮食生活的画面不多。对研究有帮助的主要是敦煌文书。敦煌文书中有关饮食生活的文书主要有二类。一类是各种账目,包括食物账、入破历、会计账等。这些籍账从年代说多属晚唐五代,从内容说大都是寺院的收支账目,少部分是州郡、节度使的收支账。另一类是在敦煌地区流行的字书,其中涉及饮食的主要有《俗务要名林》、《新商略古今字样提其时要并行正俗释》等。我们各举一例。

《诸寺僧众纳粟油饼菜历》文书的内容是僧人向寺院交纳的食物,其中提到如“氾法律,大胡倂二十,了;徐法律,大胡倂二十,了”,“马法律,油胡倂二十五,了;张法律,油胡倂二十五,了”。这其中的“法律”是寺院僧官之一种,“胡倂”就是“胡饼”,“了”就是交纳完毕。有关“胡饼”我们再举一件文书,即《付面造饼等物名册》。其中提到“付面五斗造胡倂一百枚”或“付面四斗造胡倂八十枚”。

这两件文书都涉及唐代一种胡食即“胡饼”。唐人慧琳在《一切经音义》中指出:“胡食者,即饆饠、烧饼、胡饼、搭纳等是”,明确指出了唐代胡食的种类。

胡饼在唐代很流行。日本和尚圆仁唐后期到了长安。他在《入唐求法巡礼行记》中说当时不仅寺院都吃胡饼,而且“时行胡饼,俗家亦然”。一般认为,胡饼就是芝麻烧饼,但我们从上述敦煌文书中看到,唐代的胡饼有“胡饼”和“油胡饼”之分,而且个头很大,每半升面做一枚,显然和芝麻烧饼不同。前举慧琳在《一切经音义》举出的胡食,也是“烧饼”和“胡饼”并列的。实际上,唐代的胡饼与现代新疆流行的“馕”很相似。1969年新疆吐鲁番地区唐墓出土了一枚直径19.5厘米的类似馕的食品。这就是唐代胡饼的实物。由此也可知,同是“胡饼”,汉代和唐代的内涵是不同的。敦煌资料提醒我们对文献中提到的某些食物,要作更认真的研究和分析。

文书《俗务要名林》,其中的“饮食部”记录了当时的许多食品,比如有煎饼、饭、臛糜、粥、黍臛、馄饨、笼饼、饆饠等,为我们研究唐五代的饮食提供了许多重要线索。文书中提到的“饆饠”也是唐代流行的一种“胡食”,是一种带馅的面点。当时长安城内有许多饆饠店、饆饠肆专卖饆饠。这种外来的食品饆饠,因馅中置有蒜等辛辣调味品,可能为一些人所不喜,到唐后期,出现了适应唐人口味的樱桃饆饠,这一胡食就慢慢中国化了。还要一提的是,由于当时进京参加科举考试的贫穷士人只能在酒楼吃饆饠,甚至出现了“楼罗”一词。这词后来演变为“喽啰”,使用至今,谁能想到它竟源自一种胡食呢?

胡饼、饆饠这一类胡食的流行,说明了唐代饮食文化的丰富性。

除了上述各类《账目》和《字书》外,敦煌文书中涉及唐五代饮食生活的还有一些。比如文书中有一卷名为《茶酒论》的变文,内容是“茶”与“酒”争功。文中提到酒对茶的讥笑:酒与贵人相通,君王大臣以酒助兴,没听说过以茶来助歌舞。茶则反驳说:只见过有发酒疯的,谁见过发茶疯?最后“水”出来调和,说你们都离不开水,还是互相和同、共同致富为好。《茶酒论》在敦煌文书中有六个写本,可见比较流行。那么它的流行说明了什么呢?我们知道,唐代以前,饮茶在我国北方地区尚未普及。由于僧人坐禅的需要,到唐玄宗以后,饮茶才开始比较迅速地普及开来。到唐德宗时,出现了世界上第一部专门论述“茶”的著作,即陆羽的《茶经》。敦煌地区出现的《茶酒论》,以“茶酒争功”的形式表明,“茶”在这时已经与“酒”平起平坐了。茶的兴起,丰富了我国古代的饮料,打破了“酒”的一统天下,对国人的身心健康起到了十分重要的作用。

住生活

唐代留存到现在的建筑实物甚少。有明确年代的只有山西五台山的南禅寺大殿等极少的几座寺庙建筑。因此,研究唐五代的建筑,必须依靠敦煌资料特别是其中的敦煌壁画。佛寺、阙、城垣、塔、住宅、台、庵、庐、帐等在壁画中都有反映。比如研究唐代住宅,从晚唐85窟、五代98窟壁画中所画院落看,当时的四合院住宅以廊庑分为前后两个院子,院外还建有马厩等。这种院落是古代住宅普遍采用的布局。

唐代婚礼继承了北朝传统,在屋外帐内举行,然后在“青庐”中交拜。这种习俗带有明显的游牧民族习俗色彩,在唐代属于“胡俗”范畴。唐德宗时,比较捍卫儒家传统的大臣颜真卿曾经反对这种习俗,认为婚礼应该遵照儒家的礼仪,在堂室内举行,不得在室外设“帐庐”。他的建议不知是否得到实施,但在敦煌,可能大多还是采用了“帐庐”形式的。这种曾经风行一时的举行婚礼的“帐庐”形制,在敦煌壁画中有明确描绘。比如盛唐148窟《弥勒经变》中的“婚礼图”,就画了供婚宴的“帐”和供交拜的“庐”,为我们展示了唐五代帐、庐及其使用的实际情形,弥足珍贵。

唐五代是我国古代家具从低矮向高足发展的过渡期。就坐具而言,汉以来主要是坐低矮的“榻”。到魏晋南北朝时期,由于外域文化的影响,出现了“胡床”和“绳床”。其中的“胡床”类似今天的“马扎”,是可折叠的坐具,而“绳床”则是随佛教传入的,首先在寺院中由僧人使用。敦煌285西魏窟壁画中就有绳床的形象。盛唐148窟弥勒上生下生经变、晚唐138窟南壁诵经图中也有绳床形象。后来绳床渐渐发展成为椅子,称呼也由“绳床”到“倚床”到“倚子”再到“椅子”。晚唐196窟壁画中的椅子就已经很成熟了。绳床从中国继续东传到日本,今天正仓院还保存有当时的“绳床”实物。但是日本人一直不大使用高坐具。这一点与唐宋时期的中国人还是不大相同的。

壁画之外,敦煌文书中也有一些对研究唐五代的住生活很有帮助。我们知道,判断人们的住生活质量,一个重要标志就是住房面积。但是文献中有关住房面积的记载几乎没有,这就使我们无法定量研究唐五代人的住房问题。值得庆幸的是,敦煌文书中保留有大量与买卖、典押、交换宅舍有关的契约,以及丈量宅舍的账目。其中涉及住房面积的文书有14件之多。我们举一件为例。

文书《马法律卖宅院契》,其中提到他要卖的宅院的面积,比如“堂一口,东西并基一丈九尺九寸,南北并基一丈二尺七寸”,总面积是“二百五十二尺七寸三分”,等等。根据文书,我们知道马法律拥有一处院落,院内有堂、东房、小东房、西房、厨舍、门曲、庑舍,成一四合院状。通过换算,我们知道在这处院落中“堂”的面积有24.3平方米,其他则东房18.35平方米、西房13.97平方米、厨舍16.86平方米。结合其他文书,可知当时一组住宅中,堂的面积最大,也最重要。这和文献记载是一致的。从住房面积我们还可以知道,当时人比较重视厨房,但并不注重厕所。在所有14件文书中,没有一件提到住宅中的厕所,就是明证。

行生活

唐五代几乎所有交通工具在敦煌壁画中都有反映。比如车有牛车、马车、驼车,骑乘有骑马、骑驴、骑骡、骑象,船则有海船。盛唐148窟壁画中的马车对研究唐代皇帝出行时乘坐的“辂车”有重要参考价值。特别值得提出的是在晚唐156窟壁画《宋国夫人出行图》中有两乘八人抬的肩舆。我们知道,唐代尚无“轿子”称呼,但由人力肩扛的出行工具已经有了,当时称为“担子”“兜子”“担舆”等,最一般的称呼则是“肩舆”。唐代笔记《因话录》说郑怀古携老母归洛阳,“与其弟自舁肩舆,晨暮奔迫,两肩皆疮”就是一例。不过这乘肩舆是两个人扛的,而敦煌壁画中的肩舆则由八个人扛,规格要高的多了。

唐朝制度,一般不许官员乘肩舆,出使只能乘驿马。到晚唐,才允许有病的官员乘坐,但要自己出钱雇担夫。与《宋国夫人出行图》同时画在156窟的《归义军节度使张议潮出行图》,出行中的张议潮就骑着白马,行列中也没有预备肩舆,可见不许官员乘肩舆在实际中执行的比较严格。这种规定官员不许乘肩舆的初衷,可能是怕他们丧失骑马驰骋的体魄和豪气吧。到宋朝,才正式规定百官上朝要乘轿子,这一制度就一直延续到了明清。肩舆的形象除了唐墓壁画中有个别发现外,就只见于敦煌壁画了。

敦煌文书中有关行生活的资料不多,只有一些关于“驿”和“传”的资料。“驿”是唐代官方的交通通信机构,当时规定每两驿之间的距离是三十里,但若地势险峻或者如沙漠地带那样必须依傍水草处,就不必三十里。这在敦煌地区得到了确切执行。据敦煌《沙州都督府图经》文书,当时在沙州(今敦煌)境内,有驿19所,其中如清泉驿,“去横涧驿廿里”;第五驿,“南去双泉驿六十四里八十步,北去冷泉驿六十八里卅步”;悬泉驿,“西去其头驿八十里,东去鱼泉驿卌里”等等,相距三十里的反而很少。从这些驿的名字如清泉驿、双泉驿、冷泉驿、鱼泉驿看,都有“泉”字,确实是设置在有水草的地方。

除了驿之外,当时在一些州县还设有“马坊”,坊中备有“传马”“传驴”,在事情不太紧急的情况下为过往的官方客人提供骑乘和运力。过去我们对这种“传马”“传驴”的情况不太了解,但是敦煌文书中的《传马坊文书》为我们提供了这方面的知识。根据文书,传马坊中的传马,由个人饲养,传马使用和归来都要报告,若马匹死亡,要由专门官员查验并出具证明。可以说,这件文书是我们研究唐代官方交通制度的一件十分重要的原始文献。1998年在浙江宁波天一阁发现的佚失千年的《天圣令》中,保存有《厩牧令》,后附有涉及传马、传驴的唐代令文达10条,它们也是研究唐代驿传制度的极珍贵的资料,可与敦煌传马坊文书一并用来硏究唐代的传马制度。

从以上一些例子可知,丰富的敦煌资料以其相对较强的原始性、系统性、形象性为我们研究唐五代人的衣食住行提供了许多珍贵资料,帮助我们解决了许多原来模糊不清的问题,填补了一些因史籍资料缺乏而带来的研究空白,是一批非常重要的资料。但需要说明的是,敦煌资料也有它的局限,这种局限性一是表现在其中的壁画多是经变画,画中的衣食住行内容首先是为宗教服务的,有些只具有间接反映真实生活的性质。第二,这批资料大部分还只是敦煌或者西北地区社会生活的写照,还不能简单地或轻易地以它来说明全国的情况。

因此,要想真正搞清隋唐五代衣食住行的整体情况,研究整个社会的衣食住行生活,首先还是必须依靠史籍,然后再利用敦煌资料,还要利用其他如考古资料,甚至域外资料,总之利用一切可利用的资料。只有这样,才能对当时的衣食住行及其发展变化规律做出一个比较可信的解释来。

黄正建

1954年生。祖籍江苏兴化。现为中国社会科学院历史研究所研究员,中国敦煌吐鲁番学会常务理事、中国唐史学会副会长。研究方向主要为唐史和敦煌学。出版有专著《唐代衣食住行研究》和《敦煌占卜文书与唐五代占卜研究》,主编《中晚唐社会与政治研究》、《〈天圣令〉与唐宋制度研究》(本书入选首批《国家哲学社会科学成果文库》)等,主持《天一阁藏明抄本天圣令校证(附唐令复原研究)》。