知足知不足 自重亦自轻

1990年代后期,刘心武对建筑评论及红学的兴趣似乎远远超出小说创作,近年来,关于他的报道,同样更多地与红学联系在一起。这位当年以《班主任》引领伤痕文学热潮的作家,还在写小说吗?对于过往的成就,对于当下种种的文学现象,他有何看法?新作《命中相遇——刘心武话里有画》(上海文艺出版社)是刘心武的文学人生回忆录,在书中,他回忆了当代文坛的诸多故人和往事。“命中相遇”,遇见了什么?又会给他带来什么?

《命中相遇》:

生命个案折射时代迁变

读书报:《命中相遇》中流露出对于逐渐逝去的文人气息的怀恋,让我深深地感动。在回忆、写作的过程中,您是怎样的心态?

刘心武:是一种大悲悯的情怀。在我偶然相遇的这些人里,有许多,如胡兰畦、陈晓岚、巫竞放、孙维世、张权(后二人虽然我并没有直接接触)等等,都属于被逆向淘汰。本来,优秀的人士,应该得到社会的尊重,应该使他们的才能得以充分发挥,可是,却不断地被打击,被淘汰,或被边缘化。这是为什么?需要深思。

读书报:其中对于时佩璞的回忆,涉及同性恋,毫不避讳。这么写,会不会被质疑为对逝者的不尊重?

刘心武:时佩璞和布尔西柯的恋情不是同性恋。布尔西柯直到上法庭以前一直把时当作女性来爱,而且坚信那个男孩是他们二人爱情的结晶。他们的恋情是一种畸恋。因为卷入间谍案,他们的畸恋已由官方呈现,因此已无隐私可言。在我之前早有报道,甚至改编为戏剧电影。我写时佩璞,因为他毕竟也是我命中遇到的一个生灵,这篇文章意在喟叹人生、人性的诡谲,没有对他不尊重,请注意我全篇基本上使用中性叙述,结尾处引出京剧《苗青娘》唱词,透出几丝悲悯。

读书报:这部作品的完成,对您来说,有什么特别的意义吗?

刘心武:是我从50岁后“知天命”、60岁后“耳顺”,朝70岁“随心所欲不逾矩”的境界进发的生命感悟的记录。我曾经说过,人生应当享有三情:亲情、爱情、友情,未能享全或三情淡薄,是人生的不幸。这本书从某种意义上说,是再次对人生三情进行记录与探究。从人生三情里,再升华出人类之情,即大悲悯情怀。

读书报:这部作品和《私人照相簿》有何关联?

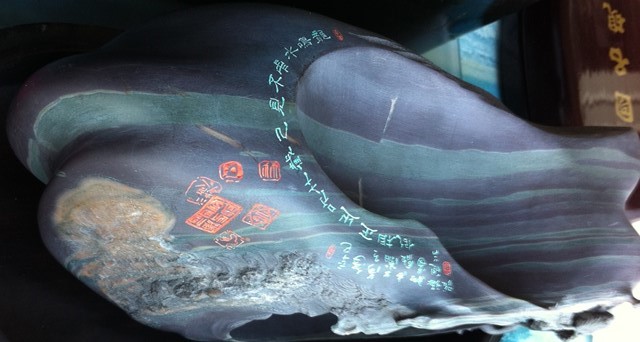

刘心武:从内涵上说,都是想从生命个案折射时代,引出读者对社会、人生、人性的思考。从文本上说,都试图创新。《私人照相簿》把旧照片与文字融为一体,《命中相遇》把自己的图画与文字结合起来,书里的照片和图画都不是传统意义上的“插图”,而是文本自身的一个有机部分,即它们不是作品的衣衫,而是作品的一些血肉筋腱。

读书报:您对自己只上了师专似乎一直“耿耿于怀”,对于没能进入大学,至今仍有遗憾?

刘心武:当然。不过我的经历,也许多少能对社会上许多学历不高的人士提供一个启示,就是事在人为,自学成才是有可能的。我并不是自诩“成才”,但我的确也创造出了一些社会价值,这些社会价值本来也许更应该由具有本科学历以上的人士去向社会提供,我没有那样的学历,却也通过自身努力创造出来了,这是我不应妄自菲薄的。

读书报:作品中的十二幅画,是应对文字选出的吗?您觉的自己的美术作品,具有什么风格?您对于建筑的关注始自于什么时候?为什么热爱建筑?

刘心武:图画都不是为这些文章而现画的。是从以往画的画里根据文章的气韵(而不一定是文章的内容)选出来的。我非专业画家,不敢妄谈风格。但我画的时候心思比平时纯净,跟尘世的一切名利荣辱得失都起码是暂时斩断了联系,享受到个体生命无欲无求的舒畅。

我对建筑的关注,源于水彩写生。我上中学时,喜欢画画。住在城里,难得到郊外,水彩写生的对象多半是建筑,尤其是古典建筑。写生就必须仔细观察建筑,它的天际轮廓线,它的细节,它在天光下色彩的明暗变化……无形中也就进入了建筑审美,这也就是我二十几年前涉足建筑评论的根源吧。

创作历程:

50年的连贯书写可以“自珍”

读书报:您的《班主任》《爱情的位置》《醒来吧,弟弟》等作品参与了思想解放的进程,为推进改革开放做了自己的努力,您是否也觉得安慰?您如何评价自己的创作?

刘心武:是的。我现在正编自己从1958年到2010年的《文存》——请注意,1958不是误写,我在52 年前(1958年)发表出第一篇文章,那一年我16岁。除1967—1974几年外,我年年有作品发表,算得上共和国的一个贯穿性的写作者——明年有可能推出,目前拟定大约是40册,1000多万字。我只能说敝帚自珍,无法评价自己的创作,把《文存》搁在那里由各方面去评判吧。我想,我和我的这些文字,至少是可供人们特别是后人研究的一个具有连贯性与丰富性的个案吧。

读书报:茅奖的获奖作品,有些成了常销书,有些则已悄无声息。《钟鼓楼》获第二届茅奖之后,到现在印数有多少?近两年的茅奖争议很大,您怎么看?

刘心武:《钟鼓楼》算得长销书,一直在印,我没加起来统计过,总之不少。我现在跟评奖之类的事情了无关系。您说的有关争论我不清楚,难以置评。

读书报:《四牌楼》、《树与林同在》没能产生出“一部分人喜欢得要命,一部人恨得牙痒”的效应,您在文章中坦率地表达了寂寞与孤独。现在回过头来看,为什么这些作品没能产生应有的影响?

刘心武:这恐怕和我写作、发表这些作品时已经边缘化有关。开始是被边缘化,后来是自觉地选择了边缘站位。我研究《红楼梦》是为了准备《四牌楼》的写作。《红楼梦》是一部具有家族史、自传性、自叙性的作品。而我构思中的《四牌楼》也恰是想把自己家族在20世纪里不断地从中心朝边缘移动的过程既“真事隐”,又“假语存”。我使用原型研究的方法研究《红楼梦》,就是因为《四牌楼》中的绝大多数人物都有原型,我想从曹雪芹那里取经,学到从生活原型升华为艺术形象的窍门。我希望还能有读者来读我的《四牌楼》。当然《四牌楼》也不是没有知音。上海已故文学评论家李子云就是一大知音。最近美国华裔作家李黎来信,说她得到了我新书《命中相遇》,一看封面,立即知道那是《四牌楼》中《蓝夜叉》一章的插图。那个举着月洞门的少年,原型就是我,画中在屋子里奄奄一息的脱发女孩,其原型则是我少年时代曾伤害过的同院木匠的女儿,李黎认为我书中的这段故事非常动人。她说为此她把我十几年前送给她的《四牌楼》从书架上找出来,不但重读了这章,还把书中“阿姐”得知自己的青春日记被“造反派”当作“罪证”细读后,发出撕心裂肺的惨笑等处描写,都重温一遍,搞得夜不能寐,想到很多很多……有这样的知音,我知足了。当然,普通读者里也有表示《四牌楼》给其心灵滋养的,只不过人数不多。它由上海文艺出版社出版后也有两个版次数次印刷,还获得过上海优秀长篇小说大奖。其中一章《蓝夜叉》独立成篇于2005年在法国翻译出版。因此也不能说被完全冷落。我认为《四牌楼》是我迄今为止最好的作品。

读书报:在您的作品中,只有《如意》被拍成了电影。您认为什么样的作品具备拍成电影的条件,为什么您的作品被改编的不多?还是您有意抗拒?

刘心武:我写小说时从不考虑是否易于转换为影视,更没有从事影视剧本写作的兴趣。但我并不抗拒影视的改编,对有志于影视写作的人士也很尊重。我的小说尽管只有《如意》拍成了电影,但改编为电视剧的,单本剧有《公共汽车咏叹调》等多部,连续剧有《钟鼓楼》《风过耳》《小墩子》等,也还不是跟影视无缘。

读书报:您说一直在坚持写小说,但实际上以我有限的视野,也似乎没太注意到您的小说?可以说说您近年的小说创作方面的情况吗?您的创作兴趣的转移,是顺其自然吗,还是有什么原因?

刘心武:我的小说创作在近年来,就境内反响来说,是边缘化了。传媒及其记者总是忙于抓处于潮流中心的事物,可以理解。但也不能说我近年的小说毫无影响。比如我本世纪在《当代》杂志发表的中篇小说《泼妇鸡丁》,有7万5千字,这边认为是中篇小说,刊发后有转载,也有些读者喜欢;境外出版机构认为可以算作长篇小说,台湾出了单行本,法国翻译出版也是单行本。法国有翻译者和出版者认为我在近十几年里仍是中国重要的小说家,从2000年起连续翻译出版了我7部小说,包括《树与林同在》《护城河边的灰姑娘》《尘与汗》《人面鱼》等。我的歌剧剧本《老舍之死》也在法国翻译出版。我现在的写作是种“四棵树”:小说树、散文随笔树、建筑评论树、《红楼梦》研究树。我的写作确实是顺其自然,没有宏伟的计划,更没有宏伟的目标,但我仍在追求意义,无意义的文字我不写。

读书报:您回忆自己的创作时,谈到“没有哪部是具有久远审美价值的,更罔论经典”,也提及“珍惜当年写作《班主任》的情怀和所产生的社会影响”。好像有些伤感?对于接下来的创作,您有怎样的打算?

刘心武:伤感,自嘲,我以为是一个人得以进入优雅境界的两大要素。因为懂得忧伤,所以易于具备悲悯情怀;因为能够自嘲,也就易于忏悔。知足知不足,自重亦自轻,是我花甲后的精神常态。底下的打算嘛,先把《文存》编出来;构思一部新的长篇小说。但年纪渐老,精神大不如前,写长篇小说,需悠着点来。

读书报:厉害的评论,会有震憾力、穿透力地引导阅读,酿成潮流。您认为当下还有“厉害”的评论吗?

刘心武:我和当下的文学评论完全脱节了。很少有评论家再关注我。我也很少读评论。我目前的阅读完全不受评论牵引。不过,我尊重文学评论和文学评论家。他们是社会文化中不可或缺的因素。作为文学评论家,张颐武给我这本《命中相遇》写的序我觉得非常到位。

读书报:提到巴金与章仲锷的行为写作,您对80后小伙子说,希望他们创作出真正堪称大书的作品。您如何理解“大书”?您真的对80后寄予如此大的希望吗?

刘心武:“大书”意味着分量,分量不仅指篇幅,更指内容的丰富性与内涵的深刻性。我寄希望于“80后”,当然主要是觉得他们还年轻,还有努力奋斗的生命资本。但我的希望算得了什么?辜负了我的希望也无所谓。“大书”的出现往往不取决于任何人的希望,而只在于写作者个人的努力,比如曹雪芹写《红楼梦》。(记者舒晋瑜)

来源:《中华读书报》