寻找文学理想的灯火

作者:童庆炳

目前文学创作中低俗、媚俗和庸俗的现象随处可见,这不能不引起热爱文学的人们的担忧,也不能不引起作家和文学理论家对文学发展前景的担忧。现实过分功利化,文学过分功利化,我们是否可以从稍稍超越功利的角度,来思考来探索我们的文学理想问题呢?

从肖洛霍夫的《一个人的遭遇》谈起

1956年最后一天和1957年第一天,世界文学发生了一件大事。那就是当时苏联的《真理报》头版头条发表了作家肖洛霍夫的中篇小说《一个人的遭遇》。这篇小说很快就在全世界引起了巨大的影响。连当时还健在的美国海明威等一批世界大作家也写信祝贺,祝贺肖洛霍夫的小说获得成功。随后就改编为电影,影响了整个世界。可以说,1957年春天,不但在苏联,而且在中国和全世界都是“作家的节日”。这篇小说在中国获得空前热烈的反响。中文译本刊载在1957年3月号的《解放军文艺》上,随后另一个译本又刊载于同年4月号《译文》上,5、6月号《文艺学习》也刊载了,随后很快就出版了单行本。一篇外国作品,在不到一个月内有两个中文译本,这在当时的中国是少有的。肖洛霍夫的努力是有结果的,这部小说和《静静的顿河》、《被开垦的处女地》等巨著的创作成功,使他不但赢得了世界众多读者的热爱,并且于1965年获得诺贝尔文学奖的巨大荣誉。

关于卫国战争题材的作品,在《一个人的遭遇》发表之前已经发表和出版了很多,最有代表性的就是法捷耶夫的长篇《青年近卫军》、西蒙洛夫的《日日夜夜》和波列伏依的《真正的人》,它们都是以歌颂苏联人民在卫国战争中英勇、坚强、无畏和牺牲精神为主调的。那么,肖洛霍夫的《一个人的遭遇》在浩如烟海的前苏联的卫国战争小说中,究竟作出了怎样的调整和改变,从而能占领《真理报》新年期间的头版版面?并引起了如此巨大的反响?这就不能不简要地介绍一下《一个人的遭遇》(又译《人的命运》)的故事:战后的第一个春天,记者在一条河边的渡口上,遇到了故事的主人公——索科洛夫以及他领养的一个五六岁的孤儿。为了消磨等待渡船的两个多小时,索科洛夫在渡口边上给记者讲了他的故事。故事是用第一人称讲述的。他本来有一个幸福的家庭,妻子是一个孤儿,他很爱她,认为她是“金不换”。婚后,他们有两个女儿和一个儿子。生活平静而幸福地延续着。但是战争突然爆发了。他应征入伍,当了汽车兵。他为前线输送炮弹,不怕牺牲,英勇作战。但不幸在一次战斗中,他被敌人的炸弹炸昏了,当了俘虏。但是就在俘虏营里,他还亲手掐死了叛徒,表现了他对祖国的忠贞与热爱。他逃跑过,但被敌人抓回来,敌人的一个营长要亲自枪毙他,他毫无惧色,枪毙他之前,他一口气喝了三大杯白酒,连敌人也不能不佩服他这个俄国士兵是条“汉子”,并决定暂不枪毙他。他最终逃出了俘虏营,并俘虏了一个敌军军官回到了自己人的队伍。在战争将要结束的时候,他回到了家乡。但等待他的命运是:家乡已被夷为平地。他的妻子和两个女儿都被敌机炸死。他悲痛欲绝。可命运仍然给他留下一个悬念,他的儿子在进攻柏林的前线被升为大尉,他等待儿子胜利归来。但命运还是捉弄了他,他的儿子在离胜利那么近的时候,也为国捐躯了。这一回,他真的有点儿熬不过去了。可他并没有完全被命运压垮,他压抑下自己恶劣的心情又当上了司机。有一次他遇到了一个孤儿,他认他作儿子,相依为命。战争如此残酷,给人的创伤是无法抚平的。索科洛夫讲完了自己的故事,牵着孤儿走了。记者望着他们的背影,泪水涌出了眼眶。

《一个人的遭遇》与以前的写卫国战争的作品有什么不同呢?当年苏联作协书记处所作的报告是:“《一个人的遭遇》对我国文学有原则意义。”但是什么“原则意义”呢?却语焉不详。从我们今天的观点看,《一个人的遭遇》实际上是对卫国战争题材创作路线的一次调整。调整的要点在于:把文学的历史理性维度不再看成为惟一的维度,而是加入了一个人文关怀的维度。历史理性的维度和人文关怀的维度并置,两者之间保持张力,甚至悖立,改变单一的歌颂的过分昂扬的基调,展现了战争原有的复杂的真实面貌。我一直认为,历史理性是建立在清醒理智和深刻理解基础上的历史要求,它是民族的、人类的生存的意义所在,也是社会进步的阶梯。就战争而言,当自己的祖国遭受敌人侵略之时,作为祖国的儿子,他们很清醒地认识到,有责任有义务参与反对入侵者的战斗,这是至高原则,是历史理性的要求。因此描写人民参与保卫祖国的战争,讴歌他们英勇无畏的牺牲精神,这是历史的要求,也是民族的、人类的要求,因此它是属于历史范畴中的理性。在肖洛霍夫笔下,索科洛夫在祖国遭到法西斯敌人入侵的时候,毅然走上战场,为保卫祖国而战,在敌人的俘虏营里他亲身经历和目睹了常人无法想象的非人的艰难、折磨、污辱、蹂躏,但他和他的战友英勇刚毅,视死如归,与敌人进行殊死战斗。作家充满热情歌颂这一点,并把这种歌颂推进到一个新的深度。就是说,《一个人的遭遇》充分地展现这一历史理性维度。问题在于战争仅仅只有这一个维度吗?按照法捷耶夫的《青年近卫军》等许多作品的理解,似乎只有这样一个维度。肖洛霍夫的《一个人的遭遇》则认为战争除了上面所说的历史维度之外,还有一个维度,那就是人文主义的维度,即战争是破坏性、毁灭性的,它给人带来的是杀戮,是劫难,是蹂躏,是凄惨,是创伤,而且是永远也不能抚平的精神创伤,因此它又具有悲剧性的一面,我们需要以人文关怀来烛照它来正视它,把真相展现出来,让后来人知道战争意味着什么。如果一个政治家有时对于战争中某个普通战士遭受的苦难或被敌人枪杀,可以忽略不计而只着眼于战争的战略方面的话,那么作家的特性就是要敢于说出战略学家、军事专家、政治学家、社会学家不想说或不愿说出的话来。正如当年肖洛霍夫访问捷克斯洛伐克所说:“文学——这是良心问题,要是我们不起来大声疾呼反对杀人,下几代的人就不会原谅我们”。“知识分子首先应该对战争说‘不要’,而且要比那些说‘要’的人说在前头”(见《文汇报》1958年4月23日)。我相信,肖洛霍夫这里说的战争当然是法西斯敌人强加给我们的战争,而不是我们不得不奋起抵抗法西斯敌人的正义的战争,一旦有谁把战争强加给我们,我们就应该像索科洛夫那样勇敢地走上战场。我的理解是,肖洛霍夫的《一个人的遭遇》,就是让上述历史理性的维度和人文关怀两个维度在作品中保持张力状态,既要歌颂苏联战士英勇地参与反法西斯敌人的战争,又要展现这场敌人强加的战争所造成的人文灾难——同胞的被害,战友的牺牲,家园的失落,亲人的离去,永远也抹不去的孤独与悲伤……这就是肖洛霍夫对卫国战争题材创作路线的调整和改造。肖洛霍夫新的创作路线的意义是既要体现历史的要求,又要体现人民的苦难;既要高扬英雄主义,又要高扬人道主义;既要考虑到祖国安全这个至高的大局;又要照顾到个人幸福这个不可少的愿望;既从社会方面理解战争,又突出了“全人类的主题”。人情、人性、人道主义成为新的元素进入作品,而作家在历史和人文中徘徊。这一创作路线的调整所带来的结果就是还原了战争的真相,战争的残酷性、非人性突显出来。这不能不给人们以深刻的思想精神的启迪。这就是肖洛霍夫的文学理想和精神价值。这个文学理想和精神价值的火炬,既照耀了伟大苏维埃祖国大地,也照耀到每一个人心灵深处;祖国的尊严和个人幸福都在文学理想的热流的温暖中而显得更宝贵更值得珍惜。

自肖洛霍夫的《一个人的遭遇》一出,文学理想被刷新之后,这一类型的成功作品在前苏联源源不断地涌现出来。如邦达列夫的《最后的炮轰》、巴克拉诺夫的《一寸土》、西蒙诺夫的《生者与死者》等,一直到前苏联后期还涌现出大家比较熟悉的像瓦西里耶夫的《这里的黎明静悄悄》、拉斯普金的《活着,但要记住》等等。整个卫国战争共夺走了2660万苏联人的生命,其中有近870万是军人。但是由于《一个人的遭遇》等一系列伟大作品的涌现,给全世界的人们以耳目一新的阅读感觉和空前的心灵震撼,前苏联文学无愧于他们伟大的卫国战争。

期待《集结号》作品系列的出现

中国近代以来我们经历的战争还少吗?就以抗日战争而言,3000万中国人在战争中牺牲,付出了无比惨重的代价。解放战争、抗美援朝战争也使成千上万的战士奉献了自己的生命。虽然我们也出现过一些作品反映了这两场伟大的战争,如《保卫延安》《红日》《铁道游击队》《野火春风斗古城》等好作品也感动了我们,但我们又不能不说,给我们留下深刻印象的伟大作品太少。(孙犁的长篇《风云初记》别具一格,要做另外的分析。)

我这里要提到和简要分析两部具有文学理想光芒的作品。

1955年路翎的以志愿军为题材的短篇小说《洼地上的战役》,这是一部比肖洛霍夫的《一个人的遭遇》还要早就出现的作品。这篇小说写的是抗美援朝战争中的一次战役,侦察员王应洪和朝鲜房东姑娘金圣姬之间,发生了一种爱恋的感情,特别是金圣姬“从感激就产生了一种抑制不住的感情和想象”,由于她的执著的爱,他们之间不能不产生微妙的接触、热烈、冷淡和痛苦。当时中国人民志愿军有军规军纪,明文规定不许中国战士与朝鲜姑娘谈婚论嫁。面对这一严重的问题,对志愿军战士王应洪来说是一个多么重大的考验啊!军规军纪明显代表了理性的要求,而爱恋则是一种人的感情的世界。他必须抛掉一切幻想,切断一切藕断丝连的感情,拒绝来自朝鲜姑娘的爱的诱惑。他很难做到这一切,但最后通过内心的斗争他还是做到了。然而他却在那次洼地上的战役中光荣牺牲了。问题在于作家的态度,作家认为军规军纪是不许违反的,但同时又觉得他们之间的感情也是值得同情的。作家在军规军纪和感情之间徘徊,在历史要求与人文感性之间徘徊。在上世纪50年代初这样一个战斗的时代,路翎的作品一发表就遭到批判,认为他的作品写了志愿军战士与朝鲜姑娘之间的爱情,违反了文学从属于政治的原则。批判是没有道理的。实际上作家要揭示的正是历史的要求与人文感情之间的冲突,激发读者的悲剧性情感,让人们看到,我们的战士就是在感情的纠葛中,仍能牺牲个人的最美好的感情,为祖国而战斗。在这篇作品里面作家展开了两个维度:历史的维度与人文的维度的悖立,遵守军规是有价值的,但感情也是有价值的,这样写不单是真实的,而且更具有深刻的人性,可惜后来这样的作品太少了。中国人民在20世纪经历了多少战争,但是我们的作家只知道政治历史这一维度,缺少悲天悯人的情怀,在很长的时间里,没有能写出更多的更深刻的动人作品来。

直到2007年冯小刚电影作品《集结号》的出现,才稍稍给我们一点安慰。电影《集结号》在很大程度上体现我们的历史理性和人文关怀保持张力的文学理想。作品主人公谷子地连长和他的三连47名战士,在解放战争中,英勇奋战,拼死斗争。在一次为掩护大部队转移过程中,他们受命狙击一部分敌人,一直要等到团部吹响集结号,才能撤退。在那个狙击敌人的阵地上,他们以少打多,打退了敌人的无数次进攻,为了人民的解放事业英勇战斗,全连47人都牺牲了,他们没有听到集结号的声音响起。作者毫不吝惜自己的笔墨,热情地歌颂了他们为人民解放事业而牺牲的英勇无畏一往无前的精神,体现出作者对解放战争时期历史理性的深刻理解:在那个时代还有什么比解放全中国人民、让人民当家做主、建立独立的中华人民共和国更重要的呢?个人的牺牲如果能换来人民的解放、国家的独立,那么这种牺牲是有崇高价值的。作者充分肯定了这一点。但影片着力之点还在于三连47人牺牲,并没有被追认为烈士,这太不公平了,这缺乏起码的人文精神。谷子地在参加完抗美援朝战争之后,开始了艰苦的对原来所在部队的寻找,力图证明这47名战士不是什么“失踪”者,他们的家属也不是只配领取200斤粮食的人,他们是烈士,他们应该得到人民永久的敬仰,他们的家属应该领到700斤粮食,他们应得到烈士家属的荣誉。但由于解放战争中,部队番号频繁的变化,谷子地费尽力气也没有找到他的47位阶级弟兄是革命烈士的有力证明。在寻找的过程中,谷子地对于他的47名战士受到的不公平待遇,对于其家属受到的委屈,表现出一种对人、对人性的深切的关怀。他心里最清楚他们是勇敢的战士,但也是有血有肉的人,有性格有脾气的人,有人性人情的人,他们的鲜血不是水,不能白流,不能不明不白就这样不了了之。他觉得他此生生活的意义,就是要寻找证明,为这些烈士寻找证明。在寻找过程中,他遇到了困难甚至阻碍,他生气,他不平,他骂人,他跟别人争吵,甚至动武。看似粗暴,实则柔情似水,这种情,是对战友之情,也是对人的感情。这样,历史理性与人文关怀这两个维度就在影片中并置,文学理想的火炬就在这两个维度的交错、纠结和徘徊中点燃。观众的情绪被调动起来,也要为这些为人民的事业而奉献出自己鲜活生命的烈士找证明。影片的影响是深刻而持久的。就我个人而言,新时期许多影片的故事看过之后都随风飘散,而惟有《集结号》让我“耿耿于怀”。稍感遗憾的是影片的“大团圆”结尾。如果在影片结尾的时候,谷子地力图寻找的证明仍然没有找到,他已经70岁了(原著就是这样写的),眼看就不行了,可仍然在寻找证明的路上奔波着,那么影片就会有一种悲剧性的氛围,它给人留下的印象就会更深刻更有力,也更真实。

我一直在期待着更多的《集结号》作品系列的出现,但我的期待到此为止是落空了。

也许有人要问,这些年涌现的作品《激情燃烧的岁月》、《历史的天空》和《亮剑》不是很好吗?是不是合乎你的文学理想呢?我不能不说出我的真话:这几部作品不错,但很难称为优秀,更难称为伟大。因为这几部作品的基调仍然是《青年近卫军》式的、《红日》式的,最多是前苏联作品《夏伯阳》式的。它们虽然各有特点,但都未能超越歌颂这单一的维度,读者从中看不到战争的复杂性、多维性和历史真相。这三部作品不过是在男主人公的个性上下了一些功夫,写了他们的或粗鲁或暴躁的性格,他们不时违反纪律,动不动骂人,会说粗话……它们没有超越《夏伯阳》,当然更没有达到《一个人的遭遇》的思想和艺术的水准。它们离伟大的作品还有相当大的距离。

“新”的向“旧”的“告别”意味着什么

上面说的都是战争题材创作中的文学理想,提出了历史理性和人文关怀张力的创作原则,那么在写和平时期的建设生活中是否也需要这个创作原则呢?答案是肯定的。从一定意义上说,作家描写和平时期建设生活更需要历史理性与人文关怀张力论的支持。在改革开放以来的现实生活中,经济快速发展,却处处存在着不平衡。一方面,新时期以来的历史理性,要求发展经济,保持发展的速度,这是符合马克思理论的,也是符合中国实际的。恩格斯在马克思墓前的演说,讲到马克思一生有两大发现,其中一大发现是,人首先必须解决吃喝住穿然后才能有别的活动。“文革”前和“文革”中所谓“以阶级斗争为纲”是不符合马克思主义的,也不符合中国的实际。因为在解放后,特别在抗美援朝战争结束后,我们面临的状况就是人民日益增长的改善生活的需要与我们的生产力落后之间的矛盾。历史的要求就是大力发展经济,以实现改善人民生活的理想。直到改革开放之后,我们才认识到马克思的发现,才体认到中国的实际,转而从中国实际出发,实事求是,改革开放,发展经济。事实证明,30年的改革开放,我们的经济获得了空前的发展,我们国家的综合实力跻身世界前列,国家富强了,人民的生活大大改善了,社会文明也随之发展了,这不能不说是历史理性的胜利。另一方面,则是在发展经济的过程中,也不可避免地带来了一些负面的东西,特别是环境的污染、生态的失衡、贪腐的加剧、高房价的泡沫,贫富差距的加大、城市农村发展不平衡、东西部发展不平衡,还有精神方面的拜物主义、拜金主义的抬头,这些都是违反人文精神的,而且都是经济快速发展的伴随物。这样一来,我们的作家就不能不面对这些社会生活的种种失衡状态。如果说我们的政府官员、经济学家、社会学家、企业家等往往更看重前一方面,认为后者只是为经济发展付出的“学费”的话,那么作家的特性就在于他与政府官员、经济学家、社会学家、企业家等不同,他们认为这两个方面都属于社会生活的真实和真相,必须全面深刻地加以反映。否则他们的文学理想就不是历史理性与人文关怀的张力的艺术展现。

还是来谈一谈相关的一些优秀作品吧!俄罗斯当代著名作家拉斯普金在前苏联时期,就完成了他的《告别马焦拉》长篇小说的创作。马焦拉是安加拉河上的一个小岛。春天来了,马焦拉岛上的人们怀着不同的心情等待一件事情的发生:这里要修建水电站,水位要提高几十米,全岛都将被淹没。年轻人站在顺应潮流这一边,他们渴望现代化的城市生活,离开这个小岛去往外面的大世界,去过更富有的日子,是他们求之不得的事情。作家肯定了他们弃旧迎新的生活态度。但是老年人却差不多都站在固守老旧这一边,这里是他们美丽的故乡,岛上的一草一木都是亲切的、温暖的、不可或缺的;这里有他们绿色的森林,有他们宁静的家园,有他们的初恋之地,有他们眷恋着的一切。达丽亚大婶对她的孙子安德烈说:你们的工业文明不如旧生活安定,机器不是为你们劳动,而是你们为机器劳动,你们跟在机器后面奔跑,你们图什么呢?作者同情、理解他们,认为他们的怀旧情绪是美好的,有着丰富的人文内涵。显然年轻人的愿望属于“历史理性”,而老年人的守旧则属于“人文关怀”。作家感觉到了历史理性与人文关怀的悖立,他没有排斥任何一方,他在两者之间徘徊,在“新”与“旧”中徘徊。这里的悖论是:新生活必然要取代旧生活,然而旧生活就没有价值吗?现代工业文明诚然给我们带来富裕,使我们的生活越来越好,但现代工业也会使人变成某种机器,而环境的污染、自然的破坏、贪腐的蔓延等更败坏了我们赖以生存和生活的珍贵的空间,素朴的母亲般的田园和传统的良知、道义的绿洲的丧失,更是我们的悲哀。中外历史的发展都证明了一个真理:社会经济的发展,历史的前行,总是带有悲剧性,总要付出沉重的代价。我们必须正视历史前进中一再出现的矛盾和悖论。

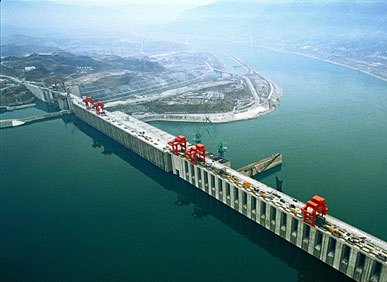

改革开放以来中国经济建设的规模和效益不但改变了中国,也改变了世界。中国成为世界的新元素。我们的三峡水坝工程的建设比拉斯普金所描写的西伯利亚安加拉河上的水坝工程不知大多少倍,三峡工程移民的人数多达一百多万,也比小小的马焦拉岛上的移民人数不知要多多少倍。可我们写出了一部像小说《告别马焦拉》那样伟大的作品吗?我当然关注到了写三峡工程移民的一些文学作品,但多半是政治话语的直接的带有点文学性的表达。然而我们需要的是文学话语,是在文学理想照耀下的真正的文学话语。这种文学话语要充分体现出作家的特性:三峡大坝当然值得建立,它会给我们带来巨大的经济效益和社会效益,作为几代人的历史理性的实践,我们必须肯定它。但是,那么多人要亲手摧毁自己千辛万苦建立起来的家园的痛苦感情,不愿舍弃自己故园一切美好的事物的痛苦感情,不愿背井离乡远走他乡的无奈感情,以及深埋在长江水下的千万年的珍贵文物,再也看不到伟大诗人李白、杜甫描写过的长江的美丽风光……这一切就没有价值吗?我们也必须做出正确的判断。实际上,这里同样存在一个现代工业大背景下历史理性和人文关怀的悖立的现实,悲剧性在中国改革开放的伟大实践中也未能幸免。我们的作家是否真的从作家的特性出发,发出自己的声音呢?中国现代经济的发展是伟大的(正题),但它付出的代价也是沉重的(反题),这就是我们今天所面临的现实悖论。我们总说文学要反映时代精神,可时代精神是什么,它在哪里,我认为它就蕴含在上述这个悖论里。今天的社会正处于转型时期,这个时代的精神,不是发展发展再发展,不是GDP万岁,我们时代的精神是在科学发展中“新”的向“旧”的“告别”,现代向传统告别,今日向昨日告别……“告别”不是简单地一走了之。“告别”是必须走,不能不走,不往前走,我们就要落后和挨打,中国必须崛起,必须以自强不息的精神屹立在世界,这是时代的理性的声音;但“告别”又总是频频回头,泪光点点,难分难舍,这是传统的人文的声音。两种声音此起彼伏,或同时响起。当前的文学现实是,我们的作家还没有这种充分自觉的社会意识,还没有深切感受到这种时代精神。因此他们的笔下常常很难体现出新的时代精神来。

文学创作需要审美的升华

有人可能要问,《一个人的遭遇》和《告别马焦拉》可能是原创的。但电影《集结号》不是原创的,它是由湖南文艺出版社出版的杨金远的小说《官司》改编的。为什么小说《官司》已经有历史理性与人文关怀的张力意识,却没有受到大家的关注,没有产生巨大影响呢?这就关系到文学创作的审美特性了。

对于文学艺术创作来说,并不是展现了历史理性与人文关怀的张力,就必然会获得成功,这里还要看作家、艺术家是如何展现的,这就需要考察作品审美品质所达到的高度。如果一部作品根本就不具有审美的魅力,那么这部作品就不会引起读者的阅读兴趣,更不会进入批评家的视野。审美问题很复杂,不是这篇短文能够说明白的。按照我的理解审美是人对事物的一种情感评价。文学艺术创作中的审美主要之点是作家创作过程中情感的投入,让作品里面所描写的一切事物都生气灌注,形成一个具有整体性的审美场。换言之,单个的人物或单个的场景或单个的故事讲得好……都不足以形成审美场。审美场作为具有生命特征的整体性结构,要求作品不但要真实,合情合理,而且还要有勃勃的气息,浓郁的氛围,可感的情调,优雅的韵律,绚丽的颜色。要达到这种艺术极致和审美高度,作家的情感就必须有一个“移出”和“移入”的过程。所谓“移出”就是作家的情感是根植于生活的土壤中的,必须深入生活,体验生活,并从这种“深入”和“体验”中把情感“移出”来,变为自己的刻骨铭心的“情”的世界,这也就是刘勰所说的“情以物兴”;所谓“移入”就是作家从生活里面所体验的情感,通过一切艺术手段,自然地却又是淋漓尽致地灌注于整个作品之中,“登山则情满于山,观海则意溢于海”,做到“神与物游”,似乎作品中的一切都是自己。就像肖洛霍夫所谈的那样,在卫国战争中,他亲爱的母亲被敌人的飞机扔下的炸弹炸死了,他感到无比的哀伤,他写索科洛夫,觉得索科洛夫就是自己。他把自己的情感“移入”到笔下人物身上。这就是刘勰所说的“物以情观”。“情以物兴”是“移出”,而“物以情观”则是“移入”。文学创作中审美场的构建,基本上是一个情感的“移出”和“移入”的问题。

冯小刚的电影作品《集结号》获得成功,有许多原因,但从创作的角度看,就是它建立起了“审美场”。反观原作小说《官司》,则离建立审美场还有相当的距离。这就是为什么《集结号》受到欢迎和关注,而《官司》则处于没有多少读者阅读的原因吧。

我们今天文学的出路和前途,很大程度上决定于我们对文学理想灯火的寻找。我的理解是:文学理想在历史理性、人文关怀和审美升华三者的辨证关系中。

来源:文艺报