逛小市

作者:潘小松

2015年03月13日 来源:中国科学报

那个凌晨我收获很大。至今书架上放着那大头罐子和梅花瓶子。回家没有电梯,赶上居委会老大爷起床值班。楼梯里狭路相逢,你想想人家以为我在干什么吧。

北京人喜欢逛小市。这小市并且还不只是菜市和果市,米粮市和鱼肉市;更有旧货市和古玩市,还有书市。

我住的地方离马连道茶叶城约4里路。夜晚,华灯上过许久,总要到了晚上8点30分,摆地摊的商户陆续将要卖的东西摆开:有新旧衣物,有沉香木,有纸扇子,有应季的柿子枣子桃子栗子,更有旧书摊子。

茶叶城的牌楼西侧是福建人开的闽南馆子,扁肉馄饨加上漂亮的老板娘总是夜市的一景。再西就是高楼村了。也是市场。有油炸馓子,并且诱惑我十年。每当饥渴,我总是在这个市场寻摸几个芝麻烧饼和一杯鲜榨甘蔗汁,以为人间至美食,当然不忘记馓子。这条街本身也是小市的风光,旖旎一路到丽泽门。一年四季,冬季有冬季的感觉,比逛春节庙会真切。夏季有夏季的热闹和凉爽(荷花塘的那种)。自从近处的城南旧货市场消失,我常去的也就是这个夜市了。夜间从茶城选了茶叶出来,我喜欢在这里找好玩的东西。比如花生大小的沉香木雕:有知了,有佛爷,有猴子。有一天夜里居然以极廉的价格买到水晶弥勒佛两尊。

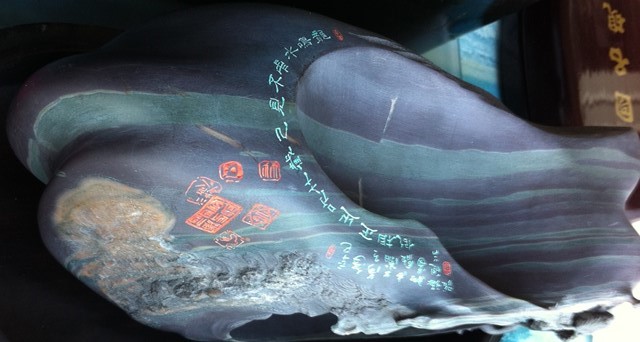

茶叶城的夜市也是好的。因为,紫砂壶和瓷器都适合灯光下展示。卖砚台的也总是此时撩人。我的茶叶居然都是在晚饭后买成的,说来也奇怪。来的次数多了,也就时常被人招呼了喝茶聊天,渐渐也了解了茶人的雅致和茶叶的门道。我还时常在店家的门口索取佛经。这些本子往往比庙里印的经文讲究些。也有书友,不过他们视我为另类。宁愿买台湾版的古典诗词,他们也不太理会我的西文旧书。藏书票是喜欢的,但不是那种刻骨铭心的喜欢;他们倒是对我搜集的印章更感兴趣。有时候,聊印章手舞足蹈,他们会犒劳我上好的茶叶。我于是诱惑店家,说我有黄牧甫的梅花铁线朱文印章。其实也没有夸张,我倒是更有李叔同的“利名都是一鸿毛”白文印呢,冬瓜冻石刻的,有弘一上人的边款。

报国寺因为通了地铁,摊位价格就不是原来的光景了。听说再开张就没有地摊了。寺门口的游商说,90%的地摊都去了玉泉营。玉泉营离我有10里地,有时公交车人少,我也往那儿看看去。不过,更喜欢西南角大棚里的花市。北京人的花市,这块也算祖宗级别的了。著名的花乡就在左近。方志书里说从元代起就往城里送花。卖花郎的担子经常停在守空房的少妇的院子里……有故事。我在宋人的画里见过卖女人首饰的担子,真的比《金瓶梅》里接洽孟玉楼等人的担子精致十倍。我想,《红楼梦》里送宫花的担子也是如此精美的。否则,作者何必这么细写呢。

牛街北边有个长椿街,那附近有个土地庙,旧时此地是花市第一个集合点。牛街西边是菜市口,路南侧今天移动大楼原址是著名的水月庵;此庵20年前还在。目前能佐证的也就是楼西侧的莲花寺了。画家姚茫父在这里居住了一段时间,是寄居。再南侧南半截胡同有鲁迅的绍兴会馆;再南到南横街,有曾国藩故居残余;东边有中山会馆,馆南曾经有北京城里最后一个过街楼。你现在要看过街楼,得去门头沟石头村。

由小市想到晓市。在潘家园住的那六年里我逛过一回晓市。那几乎是“鬼市”。我不知道北京人的“鬼市”概念是否跟“晓市”一样。那个凌晨我收获很大。至今书架上放着那大头罐子和梅花瓶子。回家没有电梯,赶上居委会老大爷起床值班。楼梯里狭路相逢,你想想人家以为我在干什么吧。啊,我怀念年轻时的无拘无束啊。当年参观过我那个书窝的人里面有奥巴马的亚洲政策顾问,彼时是个毛头小伙子,在我们研究所当“访问学者”呢。

从前天坛东门也有花市。如今花市没有了。当年流浪画家卖给我的林肯肖像油画还在我家里放着,都成文物了。我寻找这位画家啊!