秦三杰的文化情缘

作者:杨晓华

2015年03月24日 来源:中国文化报

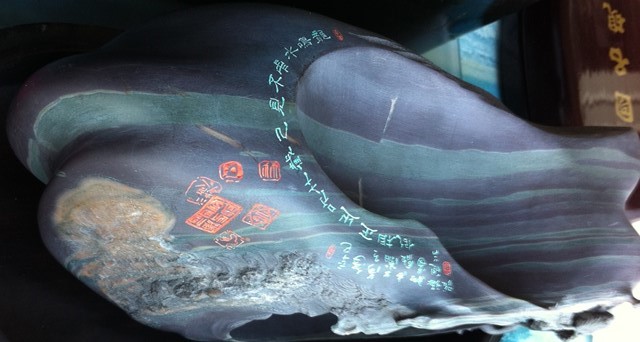

这是一棵真正的大白菜,晶莹的白,淡然的绿,叶上似乎正浸着一层清露,中心处一瓣瓣紧裹,外缘处如倒着撑开的舞女的裙。一只比白菜叶更翠绿的俏俊的蝈蝈爬上白菜的躯体,伸着长长的触角打探着周围的动静。还有一只淘气的米粒大的七星瓢虫,则差点就钻进白菜帮子。这可不是长在田地里的白菜,是出自中国民间工艺美术家之手的工艺品蝈蝈白菜,这棵菜的兄弟姐妹们,你可以在包括国家博物馆在内的国内的各种博物馆遇见,可以在英美的艺术收藏家手里遇见。这位巧夺天工的能手就是河南滑县四间房乡王三寨村的绢艺能手秦三杰。

秦三杰,如今已是94岁的老人,但是每天他还要来到自己的工作室坚持创作。他带着老花镜,透过放大镜,单为了一只蝈蝈的一根须,要忙活40道工序;光一根腿上的刺儿,就要一丝丝排上两三天的时间。地里长一棵白菜需要两三个月,做一棵精致的蝈蝈白菜需要同样的时间,甚至更长。这位从5岁多就开始根据严苛的祖训学习绢艺的老人,小时候痴迷地边走边做,当时差点掉进井里送命。他当过兵,在树脂厂当过工人,但是从未忘记手中的绢艺。在上海他还跟随国画大师张大壮、瓷盘画家吴维鸿、雕塑家林鸿喜学艺,深得其精髓。1972年当他不得不返回家乡务农的时候,他的蝈蝈白菜已经出神入化“似真非真强似真”了。他真的就在滑县这个以产粮出名的农业大县不断地“种植”自己的白菜了。

秦三杰艺术的精湛让人赞叹,他穷尽毕生精力对艺术的坚守更让人服膺。是什么力量,支撑他可以在如此波诡云谲的命运沉浮中,在兀兀穷年的漫长岁月中坚持和发展这种手工技艺呢?在我看来,这种艺术的秉持和传承首先具有浓郁的中国特色,那就是艺术的流传和家庭伦理的深度融合。秦氏绢艺,自明代崇祯十七年第一代艺人秦兴旺起,至今已有近400年的历史。400多年间,秦氏家族这一脉,依靠这种独门绝活,制作出一件件作品,换钱、换粮,也赢得了人脉和友谊,靠着这些,他们历经各种人事的消磨和苦难的考验,保持了生活的安定和家族的延续。这种手艺对这个家族而言,就是安身立命的基础和依靠。对这种命根子的坚守,自然和中国的家族观念、祖先崇拜维系在一起,如今看来这就是割不断的文化情缘。

当然,秦三杰的坚守中,艺术本身的力量不可忽视。秦三杰最擅长和喜欢蝈蝈白菜。白菜作为北方农村最普遍的一种蔬菜,可以寄托最浓郁的乡土情感,更可以表达最朴素的生命感受。蝈蝈和瓢虫,大小卓异,以动现静,所增添的意趣,耐人寻味。中国绘画追求“景以情会,情以墨生”的意境美,在手工艺中,这种美学传统也一样得到淋漓尽致的表现。难怪,冯骥才先生称赞秦氏绢艺是“华夏神品”。如果上升到哲学的层面,秦老先生在自己的艺术劳作中,何尝不是在体验人作为万物灵长的创造和升华的快乐呢?