丝绸之路上赶巴扎的旅人们

作者:王敏

2015年04月17日 来源:光明日报

巴扎:微缩世界

让我们进入市场驰骋想象吧,

我已展示了琳琅满目的商品,

从哥本哈根直到东方的欧亚,

拱顶的柱廊排出宏伟的全景。

——安徒生:《诗人的市场》扉页题诗

巴扎(Bazaar)源自15世纪的波斯语,就是市、街子、场、墟、巴刹、八杂、八杂尔、八栅、巴札尔、把撒儿、把咱儿、集市、市集;是驿站,是瀚海绿洲中人群的汇聚,是面对道路的打开,面对逗留的盛放,是大门外所有遭遇的事物、人情、礼节、经验,当然,还有缘分。

整个丝绸之路几乎是由无数的巴扎串联而成的一条商旅之路,而每一个巴扎都像是一个微缩世界,容纳不同文化、不同族属、不同经验与千差万别消费需求的旅人们。新疆南疆绿洲上的巴扎作为丝绸之路贸易的若干节点,吸引着背井离乡、千山万水而来的“商业专家”“文化掮客”“冒险先生”们,他们深入到与“土著”的“跨文化贸易”行为之中。即便在新疆南疆最偏僻的乡村里,起初也可能会因为一座清真寺、一个圣人墓或是一个乡民们有志能识的处所,吸引大批的奉教者;随后,商人与货郎闻风而至;再后来,寺庙、圣地、奉教者以及商人们为当地的统治者、法庭、日常秩序、学校以及收税人的出现提供前提,根据菲利普·D·柯丁的说法,上述人物出现的次序并不重要,关键在于各种专业化功能趋于集中的现象出现,将成功促使城市聚落的形成。因此,你会发现今天新疆南疆的许多个乡镇,其名字最初都叫作“某某巴扎”。因为巴扎,行旅的人们终于找到了可以短期逗留的理由,并在巴扎逐渐转向城镇化的过程中,寻获到可以长期居住的条件,瀚海阑干中,旅人们追着绿洲的巴扎跑,他们的停留、迁徙、离散与聚合竟然离不开对绿洲巴扎的寻找。历史地看,即便今天,在城镇化高度发达的城市,人们急着下班赴朋友的宴请,或者在上班的闲暇打开手机,浏览自己微信的朋友圈,急于捕获各种有用的信息或是积累一定的谈资,以期获得兑换一定生活资料的筹码,或者力图获得另一种生存资料的交换,信息时代的互通有无,究其内心动因,又何异于漫长丝路岁月中,绿洲巴扎里四处赶集的旅人们?今天,高度城市化中热衷虚拟社交的人们,分分秒秒守着手机微信的你我,又何异于同一时间序列中乡村里争先恐后赶集的老乡们,抑或是历史中翻山越岭、鞭长驾远,四处赶集的人们?的确,不论乡村与城镇如何各执一端,今天与昨日怎样此消彼长,除却物质空间迁徙的外部动作,我们本质上都是“自我赶集”的旅人们。

还记得20世纪初期,3位来自英国,5次横越新疆戈壁沙漠的英国女传教士冯贵珠(依凡洁琳·法兰屈)、冯贵石(法兰西丝卡·法兰屈)以及盖群英(蜜德蕊·凯伯),在她们的传世之作《戈壁沙漠》中,真实记录了新疆的南疆腹地多民族聚集的集市盛景。近一个世纪后的今天,在新疆喀什周边乡村及南疆各地的乡村巴扎上,时间仿佛凝固一般,我们仍然见到这一幕幕百年前各族群人群熙攘的巴扎情景。

如若我们抛开时间,以空间为轴,把丝绸之路上的巴扎看成一个相对恒定的区域,或者将它恒定地还原为多民族地区跨文化贸易的交易地点,你将看到天涯海角、五湖四海、古今中外难以计数的旅人们,陆陆续续穿梭于人来人往的市集,你会看到如张骞、班超、裴矩、玄奘、法显、马可·波罗、斯文·赫定、斯坦因等一些耀目的名字,还有更多无名的名字隐身于荒漠的星河,在不同的时间节点,他们排成一队往来穿行于瀚海深处、丝路途中、绿洲市集之间。当然,我们还可以看到更前面逗留市集的人或许还会有神农、轩辕、西王母、周穆王。一部新疆绿洲的商贸史,离不开行旅的路线、逗留的驿站与通市的处所,互通有无,从此地到彼地的行旅,这是支撑最古老的旅行的动因,所有伟大的旅行和冒险,其实质都是商旅另外的变更形式,即便是有的放矢的“军旅”也不过是一种更为强势,充满单向的文化输出的“互通有无”。整个丝绸之路上的巴扎,为这些穿越边界、“互通有无”的旅行者们提供中途之家,它收容这些探险家、商人、骆驼客、流浪者、流放犯人、和亲公主、修女、比丘尼、朝圣者、传教士、香客、盗墓贼、马贼、观光客、使臣……

一部巴扎贸易史也就是一部记述古往今来、天南海北、南来北往赶巴扎的旅人们的历史,这些不知疲倦的旅人们,他们感喟于巴扎里相遇的际遇、交换的物资与分享的经验,在历经重重离心、分裂、迁徙、放逐的同时,重新找到自身的位置,相互揣摩心思,并分享擦肩而过道听途说的诸多消息,他们作为“戈壁的耳朵”,找到了茫茫荒野,孤旅之中理想的“谛听者”。一如盖群英所体会到的,沙漠戈壁绿洲上,巴扎里行旅的人们未尝不像大海上航行的人们,不停靠于任何一方,他们对前途与人生的看法,的确在于对边界的不断穿越和“正在穿越”。

最初的“市”与最后的“市”

长长的商队走过平原

步伐坚定,银铃奏鸣

他们不再追求荣耀和收获

不再从棕榈树环绕的水井中求得安慰

——詹姆斯·艾尔罗依·弗莱克《通向撒马尔罕的金色旅程》

“巴扎”是“市”,与“市”的区别恐怕在于它会容纳更多欧亚文明跨文化贸易的行为,此外,至迟到元末明初,西域与中原才有了用“巴扎”替代集市的文献记录。

《说文》云:“市者,买卖之所也。”《易·系辞下》云:“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。”《孟子·公孙丑下》亦云:“古之为市也,以其所有,易其所无者。”这些对“市”进行的经典释义,无不说明“市”的本义指买卖交易和买卖交换的场所。早先是有市才有城,如今有城方有“市”。

遥想华夏大地最早的集市源自神农、祝融,并一早便有称作“朝市”的早市,与称作“夕市”的夜市,其集市类型也取决于所聚合人群的诸多特点,为贵族、商贾与流民贩夫所流连的市集各有不同,其共通之处都在于聚合物资,互通有无,各得其所,各安其分。此后,华夏各地集市为城,赶集为约。有了市,遂有了市井、城镇,百工技艺、行业作坊,又依据聚集人数之多少,遂有了大小城镇之分,乡村集市逐渐被城镇里的商业区、步行街、时尚广场所取代。

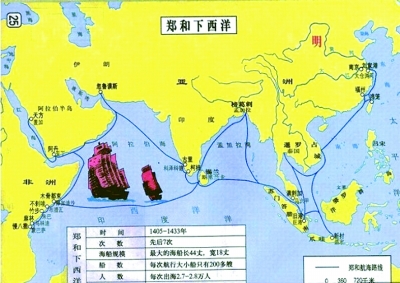

有汉以来,自张骞凿通西域,“边界集市”便兴盛起来,当官方在西域进行探索,并不断地向西域输送使节、公主与军队的时候,中亚各民族也通过这些无名的“边界集市”完成与汉朝之间形式多样的民间贸易,中原汉人大多换得一些动物如马、驴,异域奴隶以及各种各样如犀牛角、象牙、龟甲、夜明珠、翠鸟羽毛这样的奇珍异物,再有如芝麻、芫荽、豌豆、洋葱、葡萄、安息茴香、黄瓜等果品菜蔬,而西域各民族则买进铁制工具、布匹、粮食以及丝绸、漆器、玉制品等奢侈品。

唐朝时期,大量的进口食品、香料、化妆品与药物从中亚引进,对此,谢弗在《唐代的外来文明》一书中有详尽的说明,它们从丝路的诸多“边界集市”上交易而来,此时经由丝绸之路沿线的集市上引进的“胡床”(椅子),深刻地改变了中国汉人的服饰、建筑、家居审美和生活习俗,由坐榻转向使用椅子。更不用说,自汉至唐,大量的佛教经文通过中亚商人及僧侣如安玄、安世高、竺法护、竺叔兰、鸠摩罗什、法显、玄奘等人穿越绿洲集市的旅行,陆续传入。

宋朝失去了对中国西部边疆的统治,陆路贸易逐渐被海路贸易所替代,丝绸之路上的绿洲城市慢慢被伊斯兰教所征服,通往西方的陆上商路渐渐变得不再重要,而日渐兴盛的航海业却使宋朝通往东南亚的海上商道愈发重要,海上丝绸之路的兴起使得宋朝出口丝绸、瓷器、漆器以及部分钢铁有了另外的通道。13世纪,当马可·波罗经两河流域、伊朗高原、帕米尔高原,沿陆路丝绸之路,历时4年来到元大都,并亲见了泉州港口的贸易繁华程度,小小的海边港口所集散的人群、货物胜过他过去4年在欧亚大陆上任何一个集市上所见过的繁盛景象。

2012年秋天的夜风里,我坐在乌鲁木齐二道桥大巴扎最后的夜市中,灯火辉煌,各色人等,不同的心事,同样的时光交错;各路年纪,不同的境遇,同样的交际浮现。我突然想起在喀什市东巴扎里,我经常去拜访的一位维吾尔族商人所开的丝巾商铺,这家店主在乌鲁木齐、喀什、和田、库车都分别拥有自己的分店,其丝巾既有新疆本地的罗布麻布、艾德莱斯绸,也有来自土耳其、巴基斯坦的绣花羊绒围巾,他曾一度自豪地对我说,他家的丝巾店铺,从伊斯坦布尔一直到喀什,闻者皆知。2013年,他开始在淘宝开店,实体店面陆续转租;2014年,他尝试在微信朋友圈开店,他的丝巾店铺进入微店时代。城镇化程度高的市镇巴扎里,实体店铺正在以惊人的速度逐渐被电商所取代。

时至今日,交易的处所正在以一种令人“潜移默化”理解并认同的方式逐渐消失,交易的行为却永恒存在。信息网络中,各种“电子集市”贸易兴旺,淘宝上每日交易量的庞大程度,估计让马可·波罗也不知如何能够形容。电商时代,海陆丝绸之路的集市、港口和码头全被整合进一个新的“市”——电商时代的“丝路集市”里。这个“市”会否也像我们所熟知的那个集市一样——只不过也许不必经历两千年的时间变迁——经历更短的周期更迭,由最初的市走向最后的市?

喀什噶尔的巴扎与伊斯坦布尔的巴扎

宋以后,用“巴扎”称呼集市的表述,越来越多地为更多中原人所了解,越来越多的东西方旅人们,慕名去赶中亚西亚诸城的巴扎。从喀什噶尔到君士坦丁堡(今天的伊斯坦布尔)的路上,那些曾经聚集商人、僧侣、使臣、探险家的巴扎如今也聚集着越来越多的观光客。

在布哈拉(今天的乌兹别克斯坦南部)巴扎上,伦敦商人安东妮·詹金森看到了印度、波斯、巴尔赫、俄罗斯以及来自中国的商队,并罕见地记录了医生为患者抽取麦地那龙线虫的一幕。

元代,撒马尔罕城被周长5英里的深沟和高墙(帖木儿所建)环绕,从城门有路通向市中心,它的巴扎非常富有特色,它被建在市中心,是一个巨大的圆顶集市,有关它的记载初见于冈萨雷斯·德·克拉维约的笔下。这一时期,这些受蒙古人影响的中亚宫廷生活与街道上巴扎的生活细节,影响了许多诗人作家,马修·阿诺德便是其中一位,他在《生病的布哈拉国王》这首诗中描写了撒马尔罕城内集市的环境:“……可怜的人/在高高堆起的货摊旁游荡/他的脚下/就是雷吉斯坦广场/他说:‘他很高兴,他住在那里!’/穿着丝衣、贮存大米、各种水果和葡萄汁/还有彩色冰块,为了度过旱季/‘就像樱桃掉进雪里’”。诗歌中描述了布哈拉国王的宫廷果园中有从远方移植而来的奇花异果,还有储存雨水的水池。

爱德华·菲茨杰拉德在一首四行诗中同样记述了撒马尔罕街道巴扎上的商旅客栈:“想一想,这家破旧的商旅客店/昼夜在它的门口更替/一代又一代苏丹怎样随心所欲/维持他命定的浮华……//我有时想玫瑰永远不会开得那么红/就像凯撒埋葬时流的血/花园中的每一朵风信子/从曾经可爱的穗子掉落在她的衣裙中”。

即便是诗人奥斯卡·王尔德在诗歌《祝福你,女王》中也提及经商的旅人们经过撒马尔罕城的情形:“……从那里继续前行直到伊斯帕罕/这是个洒满阳光的金色花园/满是征尘的长长商队/带来了杉木和朱砂”。

提到前往撒马尔罕的城市赶巴扎经商最著名的诗歌仍然是詹姆斯·艾尔罗伊·弗莱克的《通向撒马尔罕的金色旅程》,在这首诗中,作者写道:“我们旅行并不仅仅为了经商/热风吹拂着我们烦躁的心/为了探求未知的渴望/我们踏上了通向撒马尔罕的金色旅程”。

清朝末年,随着清廷对边疆统治的衰弱,新疆的莎车、喀什等丝路重镇成为英俄在中亚“角逐势力”的前哨,英、俄两国分别在喀什噶尔陆续设立领事馆,随同领事馆而来的英俄领事之中,除了带来大量的外国居民之外,还有英俄两国的生活方式、价值观念与物质细节,这些互为异国情调的感受,在喀什巴扎等公共空间引起了“外国移民”与“本地土著”之间更多的交流。马噶特尼夫人经常喜欢去逛喀什老回城的巴扎,而毫不在意当地人起初惊异的眼光。

1895年,瑞典传教士在叶尔羌建立差会站,在当地传福音、施医赠药、开展救济。19世纪,依靠俄英两国在新疆南疆所设立的领事馆、“中转站”、接待厅,普尔热瓦尔斯基、斯文·赫定、奥雷尔·斯坦因、弗兰西斯·杨哈斯本、阿尔伯特·雷格尔、兰登·华尔纳、格伦威德尔、冯·勒柯克、伯希和、沙畹、伊斯沃思·亨廷顿……这些丝绸之路上的探险家、学者以及如乔治·马噶特尼(马继业)这样的外交家们,不仅发现了埋在地下的宝藏、沙埋地下的废墟、中亚沙漠下隐身的帝国与城市,他们还在像莎车、和田和喀什噶尔一样的丝绸之路城镇巴扎上发现了出售的古董、文物残片以及大量的古文书。他们在新疆南疆巴扎上的惊人发现,为西方世界的“东方学”研究提供了最权威一手的资料。20世纪初,中国向这些西方的“盗宝者们”关闭了大门,俄英两国在中亚的“角逐”随着在圣彼得堡签订的《英俄协约》而于1907年正式结束,此后,丝路上的巴扎不再是探险家、政治家的乐园,却依然没有停止它接纳行旅者的进程。

1931年,盖群英、冯贵石姐妹来新疆传教,在5次出入新疆的戈壁沙漠之后,对新疆的戈壁、荒野与巴扎有了更为深刻的理解。她们在《戈壁沙漠》一书中,详细描述了旧丝绸之路北线上戈壁滩以及绿洲城镇巴扎上的见闻。这期间,当然还有大名鼎鼎的欧文·拉铁摩尔和他的妻子艾丽诺尔赴新疆度蜜月的行旅,他们由乌鲁木齐到吐鲁番,再沿丝绸之路北线到达伊犁、阿克苏再赴喀什噶尔。

1932年,瑞士女作家艾拉·梅拉特与彼得·弗莱明结伴开始了她的新疆之旅,在喀什噶尔被称作“秦尼巴克”的英国领事馆里,她遇见了来自瑞典传教团的修女洛维沙·恩瓦尔女士,她们之间有短暂愉快的相处。在喀什噶尔,她最大的消遣就是逛老城的巴扎,她还指出当时的喀什噶尔民间,四处充满着“间谍热”的舆论氛围。

的确,无论古今,巴扎的存在都为新疆南疆绿洲城镇的乡民们提供了别样的生活状态、生存信念与人生价值,他们作为造访新疆绿洲“后继行旅者”的“前任旅人们”,最先被戈壁上的绿洲所收容,并通过设置巴扎,收容更多的旅人们。

2007年7月上旬一个静谧午后,我第一次尝试赶喀什疏勒县的巴合齐乡巴扎,我在喀什市色满宾馆(19世纪的俄领事馆驻地)内的约翰露天餐吧逗留,从我那天落座的位置正巧可以看见正对着约翰餐吧的方向,花木扶疏处重新粉刷修葺过的前俄国驻喀什噶尔领事馆,怎样的历史交错,时空颠簸,当年的俄国领事馆,现在的中国式餐吧,一样宾客盈门,通宵达旦,畅谈不休,德国人、俄罗斯人、法国人、荷兰人、意大利人、英国人、美国人、土耳其人依然在这条路上走,依然在那雕梁画栋、蕾丝粉簇的房间住,只不过身份角色早已被历史纠正回应有的秩序,他们作为行经喀什全新的行旅者们,偶尔驻足,留下无限神往的数声惊叹,回荡在约翰餐吧露天的回廊里,复归于沉寂。

2013年10月的某一天,我坐在伊斯坦布尔卡帕勒恰舍巴扎的角落里,读起安徒生在《诗人的市场》一书中,提在扉页上的这首诗,突然有一种恍如隔世的萧索之感。这个大巴扎里有60多条街巷,4400余家商铺,2000多个作坊。1841年,安徒生开始了他从丹麦至土耳其君士坦丁堡和黑海的漫长旅行,当年4月下旬,他来到这个巴扎,后来在《诗人的市场》一书的《市场》一篇中,他用动人的笔触描述了伊斯坦布尔大巴扎的昔日盛况。

从新疆的喀什噶尔到土耳其的伊斯坦布尔,赶了一场万里迢迢的巴扎,恍然觉得,赶巴扎的行旅,越走越孤独,越走越静默,在巴扎里人群闹热之处,我既存在于周遭人声鼎沸的喧闹里,又置身无人能解的荒僻之中,不得不逆游历史去寻找理想行旅者。

(作者为学者,作家,笔名伽蓝,新疆大学人文学院影视艺术系主任,其专著《巴扎志》即将由国家图书馆出版社出版。压题图为作者在新疆喀什塔孜洪乡巴扎拍摄维吾尔族老乡散集的场面。)